============

古作 " 㚣 " ㄐㄧㄠ 或 ㄒㄧㄠˊ

===========

祆教東進中原時間——《荀子》人"祆" 字考察

教育期刊網 http://www.jyqkw.com/show-117-64309-1.html

杨机红(山東大學〈威海〉 中文系,山東 威海 264209)

摘要:《荀子》「祆」字指的是祆教,荀子的主要生活時間大约在公元前298-公元前238年间。所以祆教東進中原的時間由此可確定:至遲是公元前4至公元前3世紀之間。

關鍵詞 :祆教;索羅亞斯德教;荀子;祆

中圖分類號:B983 文獻標識碼:A 文章編號:1673-2596(2015)02-0034-02

---

祆教,是索羅亞斯德教傳進中國後的稱謂,相傳為中亞古國大夏的索羅亞斯德創建,公元前6世紀末大流士一世統治期間曾被定為波斯帝國的國教。

此後索羅亞斯德教的影響,由伊朗和中亞細亞一帶遠播中國中原,且長期對中國古代的思想、政治、經濟和文化等各方面產生重要影響,所以中國古今學界都重視對它的研究。

雖然近代西學東漸後學界對其研究已上升到系統的理論化高度,但目前學界仍存在有待確定性的問題,其中東進中國中原的時間問題,就是目前學界尚存歧義的問題之一。

對此本文謹從《荀子》「祆」字考證和索羅亞斯德教產生播散的時空等角度,論證祆教東進中原的時間問題。

祆教東進中原的時間至今頗有爭議,概括其主要意見:

一. 唐代說[1];

二. 南北朝說[2];

三. 漢唐之間說,主要是陳國燦[3]、榮新江[4]等分別從不同角度進行了比較詳盡的論述。

此外還有公元前傳進的意見。但隨學術發展,各種學說自身至今也成為有爭議的問題,例南北朝說是目前已被各主要辭書收錄的意見[5],它由陳垣首次提出[6];

此後經現當代辭書普遍收錄後就成為權威意見;目前自身也已客觀變成爭議問題。本文以當今研究意見為基礎,主要從語言學、古文獻考證和索羅亞斯德教產生播散的時空研究等角度,對祆教傳進中原的時間問題做相對系統的說明。

一、《荀子》「祆」字考察

「祆」字最早出現的情況比較複雜,主要表現在古代辭書的收錄和古文獻典籍的使用。

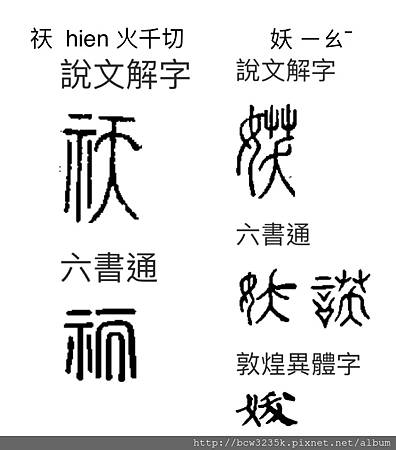

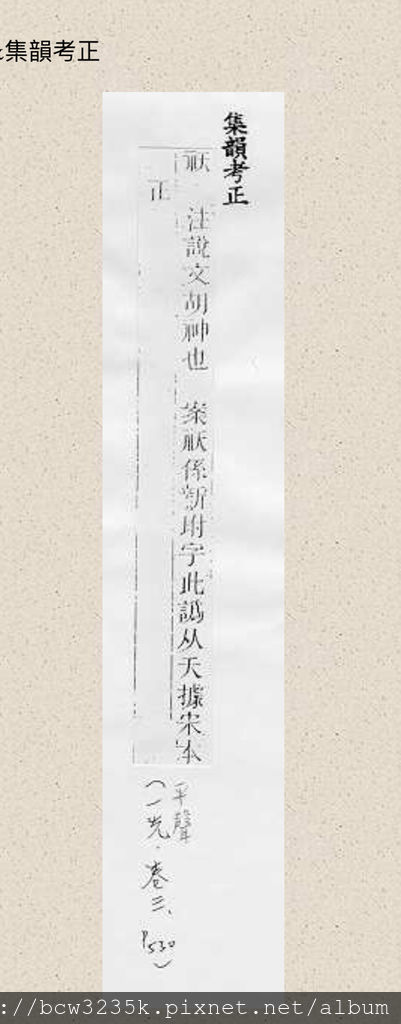

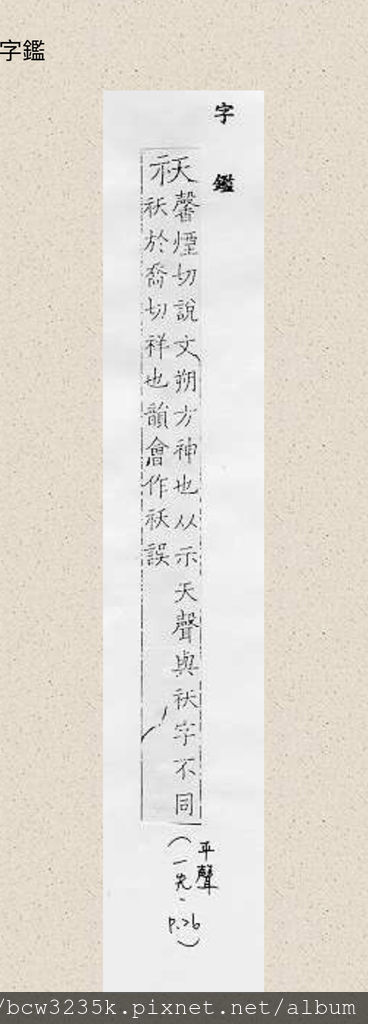

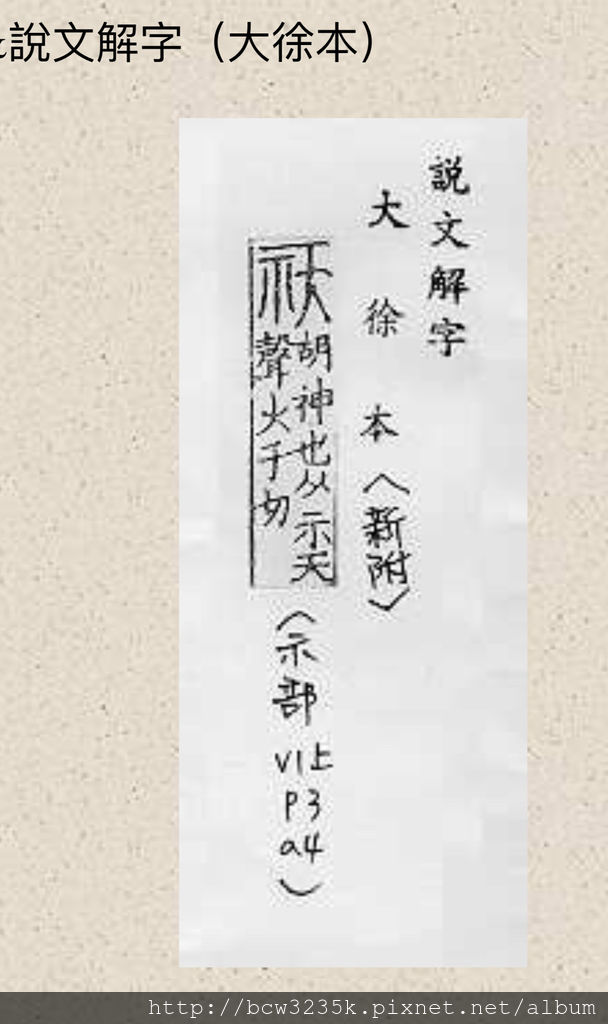

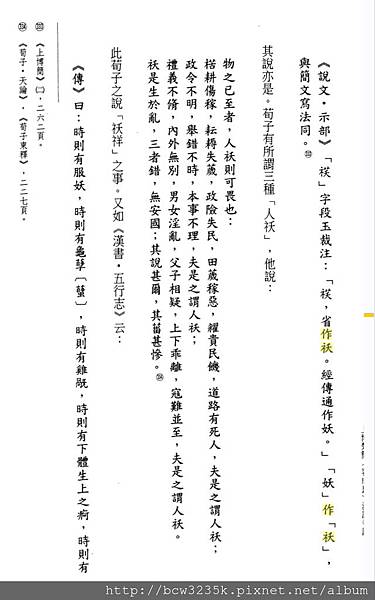

現存古辭書最早收錄「祆」字的音意義,

是東漢許慎《說文解字》,示部。

聲「火千」切,讀作ㄏㄧㄢˉ。

釋義「胡神也」[7]。

它說明祆教至遲在東漢已成為廣泛流播的宗教類屬之一,並為當時的學界和官方認可。

由此至少可證祆教在東漢就已流傳中原,固定的南北朝說因此客觀有商榷的必要。雖漢唐之間說因此有了成立的條件,但也還有待於古文獻典籍的進一步考證。

依現存古文獻記載,「祆」字較早出現在先秦散文《荀子》等著作中。本文以《荀子》為代表。《荀子》「祆」字主要出現在《天論》篇:「天行有常,······故水旱不能使之飢渴,寒暑不能使之疾病,祆怪不能使之凶。」[8]

文中「祆」字的字音、字義等解釋,古今都存在歧義:

古代「祆」字的釋義主要表現在王先謙的《荀子集解》里。其解釋主要有兩種:

一是,本字法,即直接引用「祆」本字,對「祆」字不注音、字義不說明,唐楊倞、清王念孫和王先謙皆用;

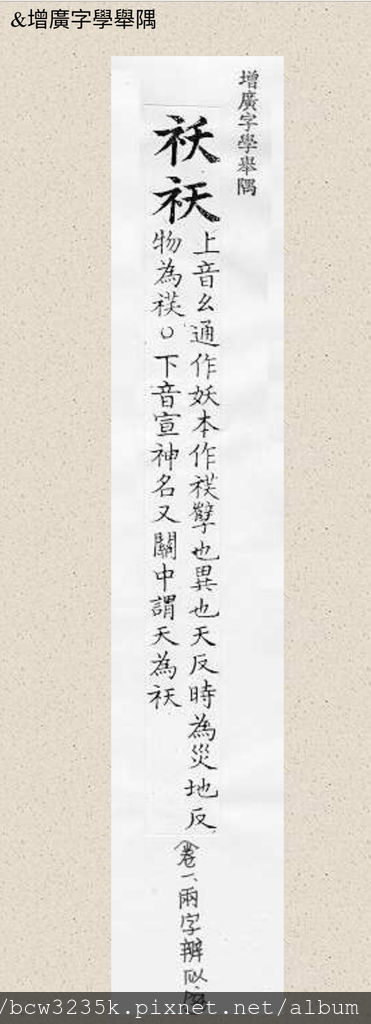

二是,通假法,即認為「祆」字通假「妖」字,類推之「祆」音「yao」、義妖怪,《外傳》用之[9]。

現當代「祆」字的音、義解釋主要有兩種:其字音表現為,

一是漢語拼音法,「祆」拼音為「xian」,當代辭書皆收錄之;

二是繼承《外傳》的通假法,譯「祆」作「妖」,「祆」因之音「yao」。其字義表現為:

一種依「xian」音釋義「祆教」[10],另一種依「yao」音釋義妖怪[11]。

以上分析說明辨別古今兩種「祆」字音義的關鍵是「祆」「妖」兩字的鑒別。本文主要從文字學和荀文分析等角度進行探討。

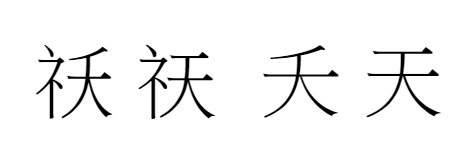

首先,按漢字六書原理,「祆」「妖」二字同屬左右結構的形聲字,其中「祆」字「示」形「天」聲,「妖」字「女」形「夭」聲。

依形旁分析:「示」表示祭祀類屬的宗教行為[12],「女」表示性別類屬的女性專稱;

依聲旁分析:「祆」表示專事祭天的宗教儀式,「妖」則是古代的一種迷信認識。宗教和迷信雖然同屬不科學的意識形態表現,但它們本質不同,所以宗教不等於迷信,所以兩字不能通假,因之「祆」不能音「妖」,只能音「xian」,字義因之只能是祆教。

其次,依《荀子》文本的自身分析。以詩證詩是自百家爭鳴以來古今學者習用的一種文本解讀法,本文因之以荀文證荀文,特別通過荀文修辭手法的復合使用和同義詞反義詞的重點使用等語言特徵的分析,確定《荀子》「祆」字音義。

《荀子》「祆」字主要出現在《天論》篇,本文以修辭和語法現象相對集中的引文句群內的「祆」為代表分析之。

以句群整體說,3個排偶分句除首句多一「故」字和末句少一實詞字外,對偶整齊嚴密;就各分句內部說,各以反義詞構成鮮明的對比句式,3個分句內的每個字的字性、字義和功能等都明晰而祥致。

其中主語「水旱」「寒暑」「祆怪」是連續排比的3個

鑲嵌

定義:凡是在語劇的頭尾或中間,故意插入虛字、數目字、特定字、同義或異義字,

來拉長文句,使語義更鮮明,語趣更豐富的修辭方法。

異義字

水旱(水災、旱災)

寒暑(寒害、酷暑)

祆怪 (祆亂、怪亂)

綜上所述,《荀子》「祆」字,依造字法「祆」和宗教祭祀有關;依字形結構祭祀的對象是天神;此類天神祭的規模和影響足以使當時中原的思想界正視,所以為了有別於當時中國中原的天神祭,就按當時的命名原理特造一「祆」字專指胡人的天神;此「祆」字便是《說文解字》收錄的「祆」,釋義「胡神」,當今學界確認是索羅亞斯德教,即祆教。

二、祆教東進中原的時間考

雖經本文考證《荀子》「祆」字指索羅亞斯德教,但該教東進中原的可能性和確定性還待考證。其可能性指當時世界上的確產生了它,確定性則指它能夠傳進中原。

關於索羅亞斯德教產生的時間,儘管目前學界有爭議,但大多數意見認為約在公元前7世紀至公元前6世紀;對於其流行時間,認為當時就傳播到波斯國各地;公元前6世紀末大流士一世統治時定為國教。

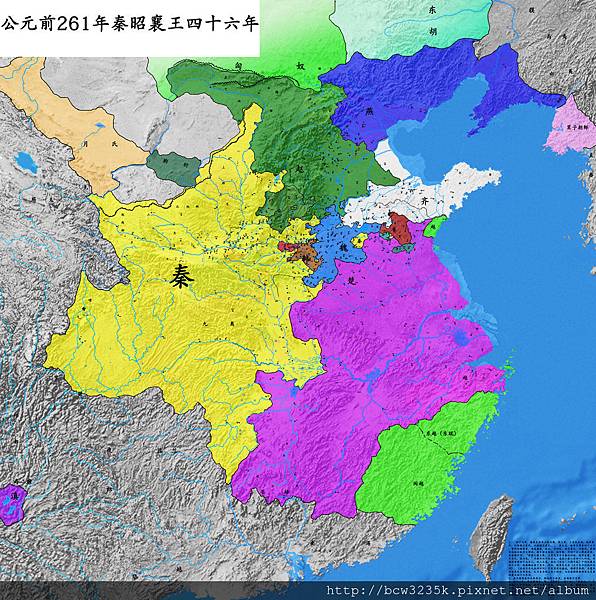

學界的意見說明在中原春秋末年戰國時代,距離中原遙遠的中亞細亞確實產生、存在一個有著完整而系統的理論、明確的教義記載和流播影響最大的宗教索羅亞斯德教,因而該教傳進中原在時間上首先有可能性。

索羅亞斯德教東進中原的確定性則須以其東進中原的空間可能性證明,因為當時的中原和古波斯國之間,在空間上有客觀的地理等因素影響交流。隨著當今世界和中國考古的不斷發現及近年學界中西文化交流的致力研討,該教東進中原的空間問題已逐漸解決。當今學界認為,溝通中國和希臘之間絲綢貿易文化的媒介主要是持北伊朗語的「塞(種)人」[13];

春秋戰國時期秦並西戎八國,暢通了河西走廊的交通,使西戎以西的塞種人能直接進到中國中原的絲綢原產地經營貿易,世界考古學界對此多有證明,其中例巴特農神廟的「運命女神」等公元前5世紀的雕像身上的絲質衣料[14]、克里米亞半島庫爾·奧巴(kul oba)出土的公元前3世紀希臘製作的象牙版上的繪畫「波利斯的裁判」中希臘女神身上穿的纖細衣料證明,「這種衣料只有中國才能製造」[15],以上說明公元前5至公元前3世紀中原和希臘的交通暢通。

塞種人同時傳進了中亞細亞地區的宗教風習,學界證明:(塞種人)與該教之間的聯繫始於索羅亞斯德在世時[16],其中粟特人是信仰祆教的一個重要民族,「當時粟特人的宗教主要是索羅亞斯德教」[17];粟特是商業民族,「絲綢之路上形成了許多粟特人的聚落……或是他們的重要據點」[18]。

綜合學界論述,該教經以粟特人為主的塞種人的絲綢等貿易,由古波斯傳進中原。該教傳進中原的空間可能性依此得到確定。其傳進路線大致是:自中亞大夏經新疆穿過秦國統治的西戎之地直接到達中原各地。總括時空角度的研究,該教東進中原的時間的確定性能成立;而荀文「祆」字指稱的就是祆教亦即索羅亞斯德教的觀點也因此能夠成立。

綜合上述考證,《荀子》「祆」字指的是祆教,荀子的主要生活時間約公元前313(公元前3世紀)至公元前238年(公元前2世紀),所以祆教東進中原的時間由此可確定:至遲是公元前4至公元前3世紀之間。李進新認為「考古發現表明,至遲在公元前四世紀時,……祆教已經在新疆。」[19]

張湘賓在其2012年的碩士論文里也證明了此說[20]。

雖然根據當代學界考證,中國的祆教至南宋已滅亡,但作為一種宗教類居,祆教依然具有豐富的研究價值。首先對祆教的影響和滅亡原因的研究,客觀有啓發當代學術研究的價值,因為它曾經是佛教傳進中國後很長一段時間、基督教傳進中國之前,對中國傳統思想文化影響最大的外來教派之一;同時,祆教研究又具有相對深刻的現實意義,因為作一種古老的西學認識理論之一,祆教的教義曾經由阿富汗傳播至俄羅斯等廣大地域,所以對它的研究,勢必能有利於助動中國西部和西北邊境地區的更加安定繁榮發展,促進中西文化的進一步交流,進而加快和諧世界理想實現的步伐。

參考文獻:

〔1〕任继愈.宗教词典.上海:上海辞书出版社,1985.705.

〔2〕〔13〕〔14〕沈福伟.中西文化交流史.上海:上海人民出版社,1988.163,18,22.

〔3〕陈国灿.魏晋隋唐河西胡人的聚落与火祆教.西北民族研究,1988,(1):198.

〔4〕荣新江.祆教初传中国年代考.国学研究,1995,(3):339.

〔5〕施宣园,等.中国文化辞典.上海:上海社会科学院出版社,1988.249.

〔6〕陈垣.火祆教入中国考.陈垣史学论著选.上海:上海人民出版社,1980.111.

〔7〕〔12〕许慎.说文解字.北京:中华书局,1990.9,7.

〔8〕〔9〕王先谦.诸子集成·荀子集解.卷十一.上海:上海书店,1986.205,210.

〔10〕辞海.上海:上海辞书出版社,1985.1212.

〔11〕朱东润.中国历代文学作品选(一).上海:上海古籍出版社,1982.125.

〔15〕E.H.Minns,Scythians and Greeks.Cambridge:1993.204,figure4.

〔16〕李特文斯基.帕米尔塞人墓葬中的宗教信仰.新疆文物,1989,(3):108-124.

〔17〕苏.加富罗夫.中亚塔吉克史.中国社会科学出版社,1985.39.

〔18〕李进新.祆教在新疆的传播及其地域特点.西域研究,2007,(1):82.

〔19〕李进新.研究与探索文集[M].新疆:新疆人民出版社,2011.311.

〔20〕张湘宾.祆教在新疆的传播及其影响.新疆师范大学2012年硕士论文.http://www.cnki.net.2012-03.15.9.

(责任编辑 徐阳)

索羅亞斯德教(Zoroastrianism,波斯文:مزدیسنا)是在基督教誕生之前在中東最有影響的宗教,

是古代波斯帝國的國教,也是中亞等地的宗教。是摩尼教(牟尼教)之源

食菜事摩:

五代、兩宋時的秘密宗教組織明教,提倡素食,供奉摩尼為光明之神。

回鶻汗國回鶻汗國(742年 - 848年)是由回鶻人在今蒙古高原建立的國家。曾經以摩尼教作為國教。

820年回鶻汗國極盛時的疆域圖

春秋戰國時期的趙國與匈奴互相比鄰

匈奴(公元前318年),匈奴與韓、趙、魏、燕、齊五國軍隊攻秦,

這是匈奴名稱最早見於古代文獻的年代。到了戰國時代末期,遊牧民族在塞外相互結盟,

形成跨民族聯盟,逐漸形成月氏、東胡與匈奴三大勢力。此時漢地各國開始興建長城,以防備匈奴。

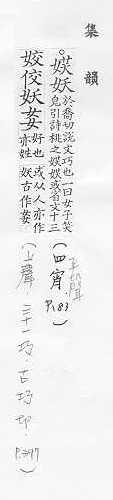

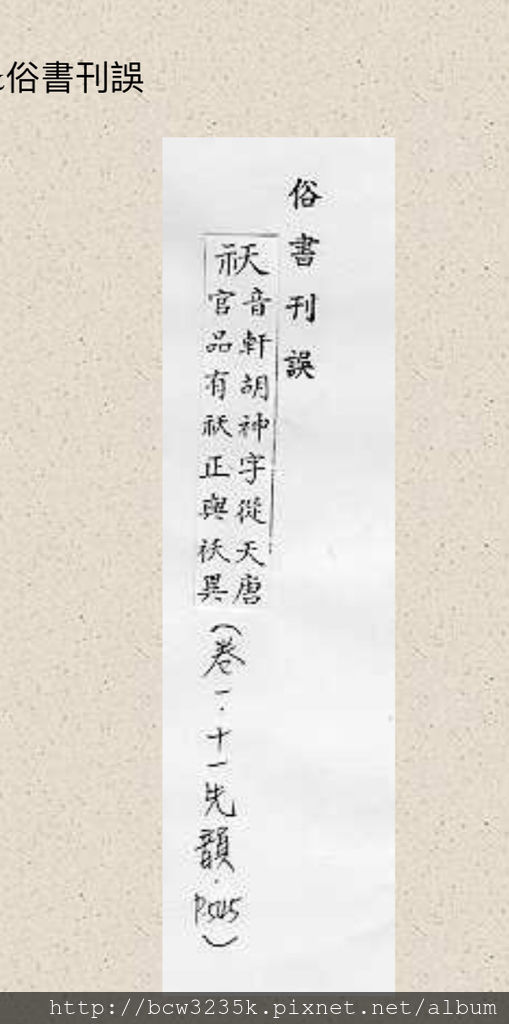

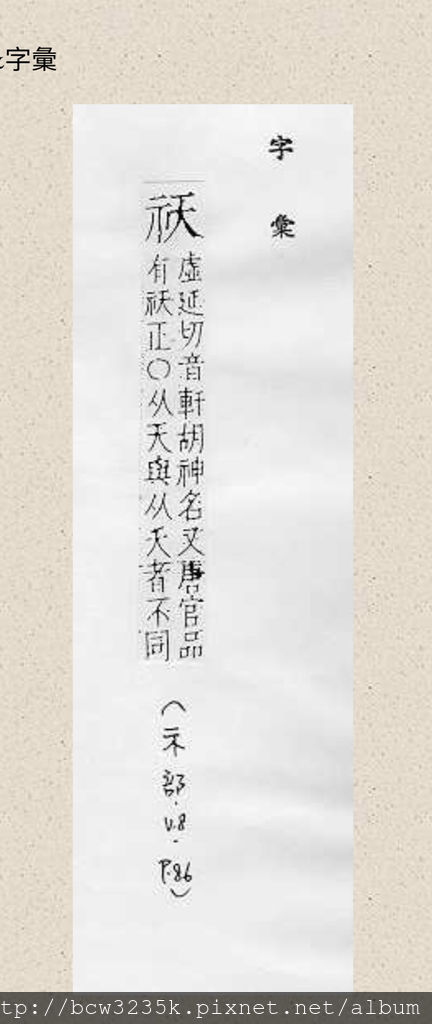

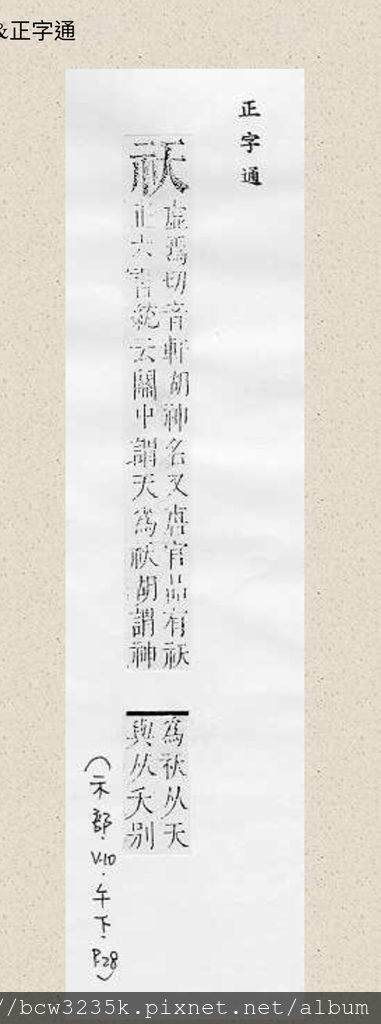

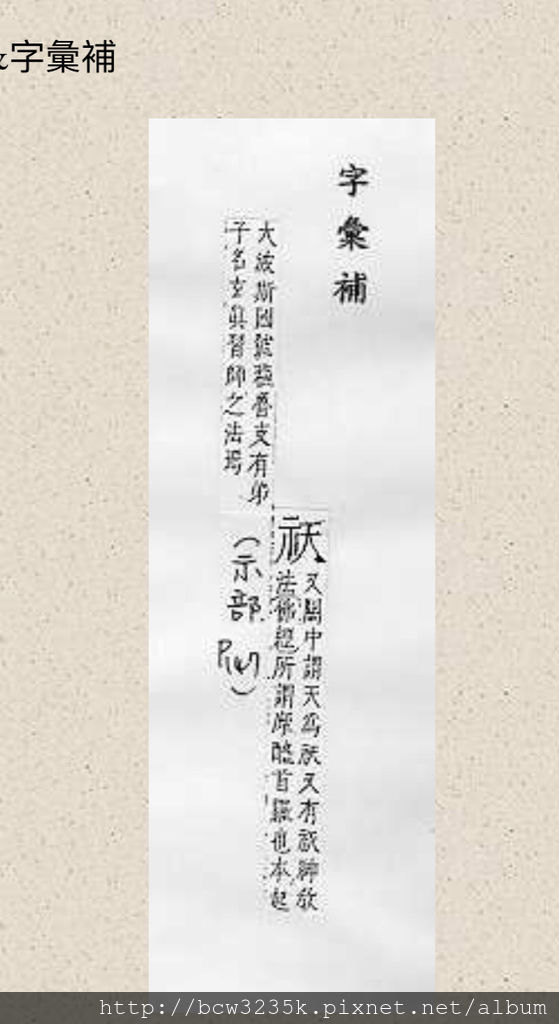

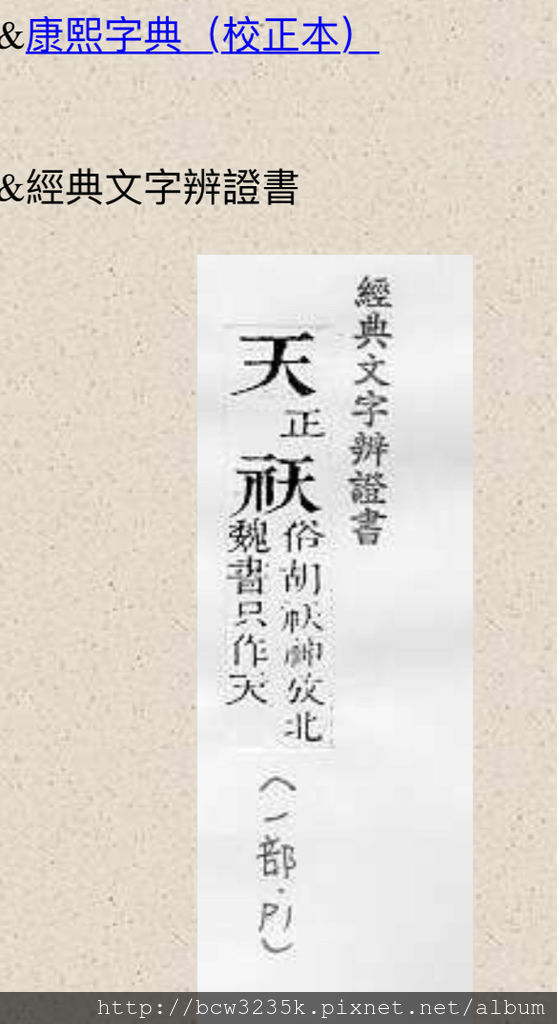

「祆」字古今發音集著讀音

http://dict2.variants.moe.edu.tw/yitia/fra/fra02881.htm

通假字

https://zh.m.wikipedia.org/wiki/通假字

即用讀音相同或者相近的字代替本字。

由於種種原因,書寫者沒有使用本字,而臨時借用了音同或音近的字來替代。現代官方審定標準用字時,有時也會不採納本字,而把特定的通假字當作標準用字。

比如「指揮」本字應該是「指麾」。「麾」是用來指麾軍隊調動的旗幟,轉作動詞,發號令。

《三國演義》有「玄德麾軍回身復殺」,就是用了本字。而民間長期寫的「指揮」的「揮」其實本來只有擺動舞動的意思,沒有發號令的意思。

異體字(亦稱又體、或體,《說文解字》中稱為重文)

指讀音、意思相同,但字形不同的漢字。

比如:

將「祆ㄒㄧㄢ 」誤寫成「祅ㄧㄠˉ」讀音、意義皆不相似。

祆 讀音 xiān(ㄒ一ㄢ)

祆,關中謂天為祆。——《集韻》

「祆」者,天神的省義字,不稱「天」而稱「祆」,說明這是胡人的天神,和中國自有的本土天神是有區別的。隋唐之後,中國的史書逐漸將「索羅亞斯德教」統稱為「祆教」,是「三夷教」之一(另兩者為景教和摩尼教)[1]

《類編》:

「祆,他年切。胡謂神為祆;又馨煙切。唐官有祆正。文一,重音一。」

從這看出,祆有兩個讀音,一個是tian,讀音類似天,一個是xian,讀音類似先。其含義是,胡人稱神為祆。

祆正是一个汉语词语,读音是xiān zhèng,是指官名。 北齐至隋唐主管祆教之官。

祆教在中國的傳播,其實自周朝時就已開始,斯時著名的蠻族犬戎,即有古祆教背景,其特有的宗教儀式“庭燎”,便源自於祆教。此後隨著阿拉伯地區與東方的文化交流,祆教勢力進一步傳播到了西域,古高昌、匈奴的許多部落,都是信奉祆教教義。漢朝大將霍去病最輝煌的那次戰績,俘虜匈奴渾邪王,繳獲休屠族祭天金人並被漢武帝供奉于甘泉宮,休屠族在匈奴部落中是專責祭祀的,他們祭的這個“天”,即是祆教中的光明之天神。因祆教祭天,然而這個“天”乃是胡人之“天”,非是中國傳統宗教中的天神,因此稱之為“祆”,即“胡天”之意。祆教在古代中國之傳播,主要由絲綢之路上追逐利益的粟特人來完成,經過漫長的教義傳播,到晉後五胡亂華時祆教終被北魏王朝所接受和信奉,這也是第一次祆教進入了中國的統治階級,北魏那位名聲不佳的胡太后所祭的“胡天”,正是祆教之天神。五胡亂華中的匈奴支裔羯人,據考證也是祆教的信徒,連當時的慕容鮮卑,亦有證據表明其先祖正是祆教之祭司“穆護”。五胡亂華時期,也正是各民族大融合,華夏民族廣泛吸收其他文化的時期,此後的隋唐時代,漢民族胸懷寬廣,對各種文明文化兼收並蓄,更是祆教、以及同樣經西域傳來的摩尼教和基督教分支景教(此教派認為基督耶穌具有人神二性,與《達芬奇密碼》中的觀點正相契合)在中國的黃金時期,粟特、波斯、回鶻等胡人在中國的廣袤國土上大量定居,當時的政府更設立專門官職“薩寶”(祆教中的大祭司)來管理這些不同信仰的胡人。

到了唐後期,國力日漸衰弱,祆教徒們卻已經不滿於“胡人”這個二等國民身份,藉由日益龐大的宗教體系,開始挑戰中央政府了。安祿山,據信便是當時的祆教教主,安史之亂的宗教背景也更加明朗化。至唐武宗時的會昌禁佛,倒楣的不光是佛教,連同祆教、摩尼教一併遭殃,祆祠被拆毀,祭司勒令還俗,此後雖有弛禁,卻一直未能恢復元氣。五代之後,多災多難強敵環伺的宋王朝,又爆發了多起祆教背景的起義或說叛亂事件,僅北宋時,著名的造反者就有王則、方臘。於是,自宋之後,不安定的祆教成為歷朝的心腹之患,與大逆不道同義。有敢言“祆”字者,滿門抄斬,祆教信徒一旦被發現,便誅九族。是以此後“祆教”二字越來越罕見於典籍。

--

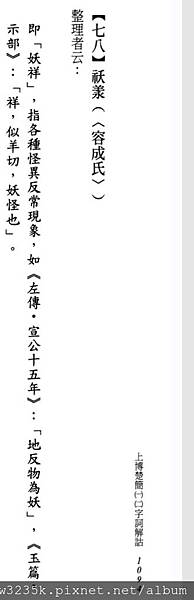

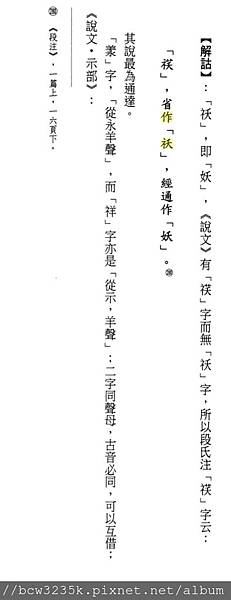

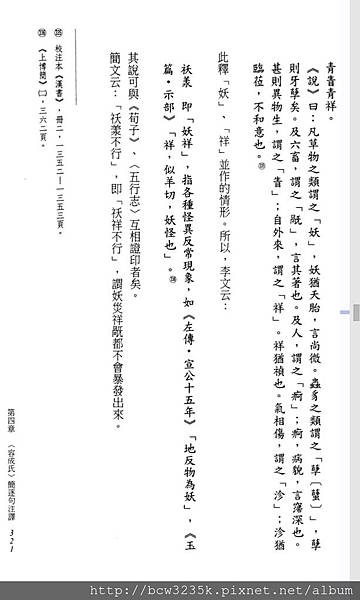

祆與祅有別。引申誤用字:

《說文》有䄏字,而無祅字。

说文解字

䄏【卷一】【示部】

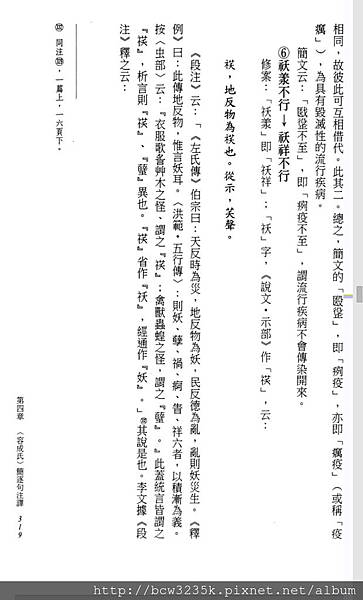

地反物爲䄏也。从示。芺聲。於喬切

说文解字注

(䄏)地反物爲䄏也。左氏傳。伯宗曰。天反時爲災。地反物爲妖。民反德爲亂。亂則妖災生。釋例曰。此傳地反物惟言妖耳。

洪範五行傳則妖孽禍痾眚祥六者。以積漸爲義。按虫部云。衣服歌䚻艸木之怪謂之䄏。禽獸蟲蝗之怪謂之 。此葢統言皆謂之䄏。析言則䄏

。此葢統言皆謂之䄏。析言則䄏 異也。䄏省作祅。經傳通作妖。从示。芺聲。於喬切。二部。

異也。䄏省作祅。經傳通作妖。从示。芺聲。於喬切。二部。

--

本字(䄏)ㄧ(ㄠˉ) 通假字(妖)

䄏孽:天反時為災,地反物為䄏

衣服、歌謠、艸木之怪,謂之䄏。(䄏,本義就是 衣服、歌謠、艸木之怪)

禽獸、蟲蝗之怪,謂之蠥。从虫辥聲。

蠥 :魚列切 | 卷十三 | 虫部 niè |

清代 段玉裁《說文解字注》

衣服歌䚻艸木之怪謂之䄏。禽獸蟲蝗之怪謂之蠥。

怪者、異也。地反物爲䄏。

漢五行志曰。凡艸物之類謂之妖。妖猶夭胎。言尙微。蟲豸之類謂之孽。孽則牙孽矣。及六畜、謂之旤。言其著也。及人、謂之痾。痾、病皃。言浸深也。甚則異物生、謂之眚。自外來、謂之祥。祥猶禎也。氣相傷、謂之沴。沴禉臨莅。不和意也。

洪範,五行傳〉:則妖、孽、禍、痫、眚、祥六者,以積漸為義。

《漢書》卷二十七中之下〈五行誌中之下〉~405~

傳曰:「視之不明,是謂不悊,厥咎舒,厥罰恆奧,厥極疾。時則有草妖,時則有蠃蟲之孽,時則有羊禍,時則有目痾,時則有赤眚赤祥。惟水沴火。」「視之不明,是謂不悊」,悊,知也。詩云:「爾德不明,以亡陪亡卿;不明爾德,以亡背亡仄。」言上不明,暗昧蔽惑,則不能知善惡,親近習,長同類,亡功者受賞,有罪者不殺,百官廢亂,失在舒緩,故其咎舒也。盛夏日長,暑以養物,政緩,故其罰常奧也。奧則冬溫,春夏不和,傷病民人,故極疾也。誅不行則霜不殺草,繇臣下則殺不以時,故有草妖。凡妖,貌則以服,言則以詩,聽則以聲。視則以色者,五色物之大分也,在於眚祥,故聖人以為草妖,失秉之明者也。溫奧生蟲,故有蠃蟲之孽,謂螟螣之類當死不死,未當生而生,或多於故而為災也。劉歆以為屬思心不容。於易,剛而包柔為離,離為火為目。羊上角下蹄,剛而包柔,羊大目而不精明,視氣毀故有羊禍。一曰,暑歲羊多疫死,及為怪,亦是也。及人,則多病目者,故有目痾。火色赤,故有赤眚赤祥。凡視傷者病火氣,火氣傷則水沴之。其極疾者,順之,其福曰壽。劉歆視傳曰有羽蟲之孽,雞禍。說以為於天文南方喙為鳥星,故為羽蟲;禍亦從羽,故為雞;雞於易自在巽。說非是。庶徵之恆奧,劉向以為春秋亡冰也。小奧不書,無冰然後書,舉其大者也。京房易傳曰:「祿不遂行茲謂欺,厥咎奧,雨雪四至而溫。臣安祿樂逸茲謂亂,奧而生蟲。知罪不誅茲謂舒,其奧,夏則暑殺人,冬則物華實。重過不誅,茲謂亡徵,其咎當寒而奧六日也。」[1]

譯文

傳上說: “眼光不明,這叫做不哲,其過錯在於辦事緩慢不振作,受到的懲罰就是常燠,其嚴重後果就是疾病流行。有時有草妖,有時有蠃蟲之孽,有時則有羊禍,有時則有目癇,有時則有赤眚赤祥。水傷火。” “眼光不明,這叫做不哲”,哲,就是明智。《詩經》上說: “你為政不明智,就要失去輔佐,失去卿大夫;你為政極明智,就不會有背叛者或奸邪小人。”造就是說為君的若不明智,糊塗昏庸受蒙蔽,就不能分辨善惡,只親近親幸的人,提拔重用同類之人,無功的受到獎賞,有罪的不殺,百官都廢職亂行,因為萎靡不振,什麼事都乾不成,所以錯就錯在萎靡不振上。盛夏季節白天時間長,暑熱利於生物滋長,所以為政弛緩無效,引發出的懲罰就是長期燠暖。燠暖就是冬天不冷,春夏不和,季節失調,人們的身體受到傷害,所以嚴重的後果就是疾病流行。該殺的不殺,就會有秋霜不能殺草的現象,把誅罰大權交給臣下就會刑罰誤時,所以就出現草妖。凡是妖,都是用服飾表現其外貌,用詩歌抒發其言論,用聲音讓人聽到它們。用顏色讓人看到它們,是因為五色本來就是天地萬物的分類大綱,如出現眚祥,聖人認為草妖,是大權旁落有失的明證。氣溫常暖就會生蟲子,所以有贏蟲之孽,這是指螟塍之類,該死不死,不該生的時候卻生出來,或者是多於往常,從而造成災害。劉歆認為這屬於思慮同願望不相包容而導致的災害。在《易經》上,剛包含柔為《離》,《離》為火,為目。羊,頭上長角,足下有蹄,可說是剛中有柔。羊長著大眼睛卻不精明,所以如果是視覺不明,就有羊禍的出現。有一種說法認為,氣溫高的年度,羊多得疫病而死,以致出現怪異,也有道理。關係到人,就是好多人害眼病,所以有日疴。火是赤色的,所以有赤告赤祥。凡是視力受損的都是病於火氣,火氣傷那麼水就來侵犯。嚴重了就致病。如火氣得順,就有福壽。劉歆對於傳上所說的羽蟲之孽就是雞禍的解釋是:在天文上,南方喙是烏星,所以叫羽蟲;禍也從羽而言,所以叫鶸禍。其實鶸在《易經》上本在《巽》卦。劉歆的說法不對。多種徵兆中的恆煥即常暖,劉向認為是《春秋》上說的無冰雪。小燠一般不記載。無冰雪才記,即只記大的情況。京房《易傳》中說:“俸祿不正常頒發叫做欺騙,其災就是燠,四處下雪天氣卻溫暖不冷。臣下要享福祿沉溺安逸玩樂,這叫做亂,就要引起天氣溫暖而蟲子滋生。明知有罪卻不加誅罰,這叫做辦事不力,引起的燠災,就是夏天熱死人,冬天則植物開花結果。對重大的過錯不施行誅罰,逭叫做亡徵,由之導致的災害就是應該寒冷卻燠熱六月。

釋義

古代五行家指兵火乾旱等災變的徵兆

每一事云「時則」以絕之,言非必俱至,或有或亡,或在前或在後也。

許所說較異。葢所傳有不同矣。禽獸蟲蝗之字皆得从虫。故蠥从虫。諸書多用孽。俗作㜸。

从虫。辥聲。 魚列切。十五部。

李文據《段按〈虫部〉云:『衣服歌备艸木之怪、謂之『茯』;禽獸蟲蝗之怪,謂之『養』。

--

妖.yāo ㄧㄠˉ

1.迷信傳說中稱害人的怪物。引申為禍害。

2.古稱反常怪異的事物或現象。

引申義妖服指裝束、神態不正派。

3.通假字“夭”。幼小。

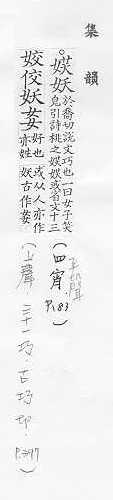

4. 妖【唐韻】於嬌切【集韻】於喬切

【正韻】伊堯切,𠀤音夭 。豔也,媚也。一曰異也,孽也。【左傳·莊十四年】人棄常則妖興。

【前漢·五行志】殺不以時,有草妖。又妄聞之氣,發于音聲,有鼓妖。雲風

【韻會】於喬切【正韻】伊堯切,𠀤音幺。

【說文】本作䄏。天反時爲災,地反物爲䄏。

【前漢·天文志】迅雷風祅。

【禮·樂志】姦僞不萌,祅孽伏息。又叶衣虛切,音於。

【孔臧·鶚賦】觀之歡然,覽考經書。在德爲祥,棄常爲祅。

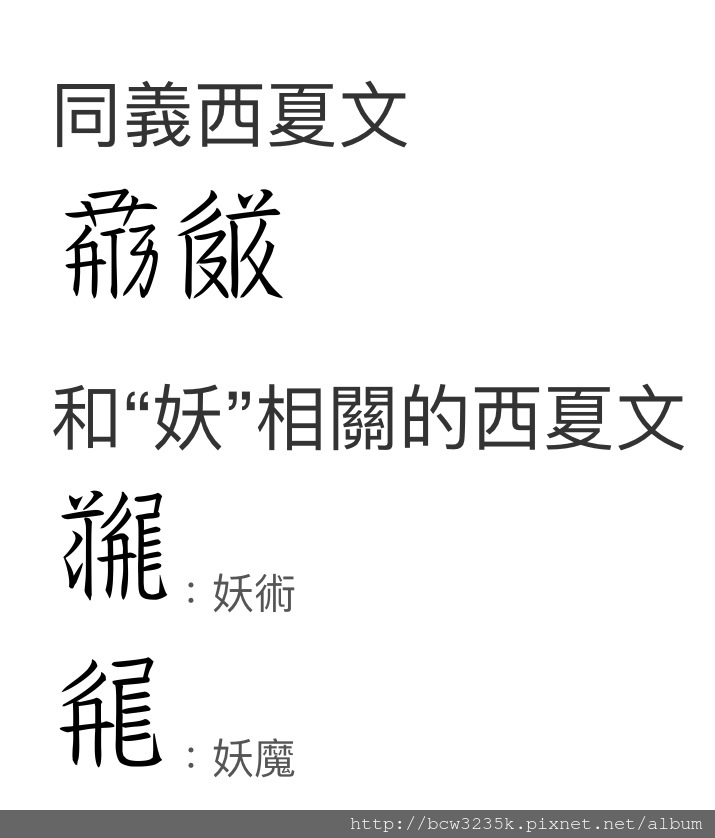

異體字

韓語

요

5.異體字“姣”。佼:

巧也。一曰女子笑貌。从女芺聲。

本字( “

或

或  :讀音:ㄠˇ

:讀音:ㄠˇ

--

殀yāo ㄧㄠˉ

1.異體字“夭”。①夭折;短命。②摧殘;殘害。③災禍。

----

古今字

文字的表意功能擴大以後,為了區分不同的用法其中表示某些義項的文字往往對其加以改造,以示區別。古今字立中於時代不同和用法上的分工

錯別字

錯別字泛指把漢字以筆劃上、字體上或文法上有所訛誤,而構造出來的一些不合漢語規範的字。但由於漢字不斷發展,許多原來的錯字被扶正,正字被當成錯字。

--

依照各種考證得出的文獻指出,荀子用個人主觀的看法評論外國流入中國的宗教(祆教)在傳統習俗其中關於近親結婚的含義。

用「祆」:借代「亂倫」

荀子,趙國人,本名況,又號荀卿 ,是戰國末葉著名的思想家、文學家, 沒人敢非議他。

合理推測荀子認為那些外國人因經商慢慢群聚或定居在中國境內的居民(祆教的教徒們)

違反了荀子大腦內的認知與常識。並且荀子故意把祆 (ㄒ一ㄢ ) 字體的示部首偏旁的天ㄊ一ㄢ,

寫成帶夭 (一ㄠ) 的祅

祅(ㄠ) 韻會】於喬切【正韻】伊堯切,𠀤音幺。

意思稱胡人的神為假神 ( 妖神) ,避諱直接說胡人的神。

由《荀子》文本的「祆」字音「xian」;在傳統的本字法和通假法中。

因為示字旁的祆代表與"神"有關的意思,古人皆有祭祀敬拜神的觀念

沒有人會把神跟怪放在一起視為同類比,不存敬畏之心。

尤其是受過儒學教育的荀子會把神跟怪放在一起討論,怪與魔、魂、鬼、妖、精。作同類比才對

所以認定荀子是刻意寫成祅。這是荀子的自創字

撇跟那有別

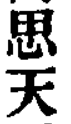

並且《荀子集解》荀子·天論,荀子集解原書中也許是當時字體的寫法不同,

可以看到"天"這個字,是上長下短

而這個字如果是祆(ㄒ一ㄢ)的話,也應該是上長下短,荀子集解原書中明顯是上短下長。

所以更加認定荀子是刻意寫成祅(ㄠ)。這是荀子的自創字,而且讀音也是自創的類比為妖。

外國人來中國定居群聚,應當尊重別人的宗教自由。

比如:

基督教不敬拜偶像的文化

道教有拿香祭拜的文化

回教有不吃豬肉的文化

為什麼別人跟你文化思想不一樣,你要這樣說人家?

主張性惡論,「人之性惡,其善者偽也」。就是你說的!

是不是想當古代最早的正義魔人?!

與當時荀子生活的文化觀念有爭議的祆教儀式、習俗

5.祆教儀式

葬禮:分為三天。第一天,由專人(類似於印度教中的賤民,因為屍體不潔)清潔屍體,穿上壽衣;第二天,教士為死者誦經,家屬站在遠處告別,然後將屍體移至墓地。墓地造型不盡相同,但屍體都會露天放置,棺材上不加蓋,讓猛禽或猛獸或者狗將遺體大部分吃完,然後收集剩下的殘骸堆在一起,自然風化。如果遇上雨季,還必須在殘骸的堆積處加上過濾裝置,以免污染水和大地。

6. 祆教習俗

極其重視血統:上文說的入教禮,由教士主持。他首先要檢查孩子父母的宗教信仰。親生父母雙方都是祆教徒的孩子才能入教(即使這個孩子從小就被一對祆教徒領養了也不行)。

對血統的重視還體現於近親結婚。人類早期,親兄妹間的婚姻不在少數,埃及法老和波斯王族都有這個傳統。後來隨著對生物學的理解和認識,這種習俗逐漸成為了禁忌。然而直到公元10世紀,祆教的一本重要著作中依然確定了近親結婚是最佳的婚姻形式,而且不僅僅是兄妹,還包括了母子和父女。

這一點在中國的史書中也有記載。《北史 - 列傳第八十五 - 西域》中寫到波斯人的婚姻:「多以姊妹為妻妾,自余婚合」。另外,西安發現的《蘇諒妻馬氏墓誌銘》,這對蘇諒夫妻倆都是波斯後裔,祆教信徒。其中漢語部分只寫了馬氏是蘇諒的妻子,但是在巴列維語的墓誌銘中,寫到馬氏還是蘇諒的女兒。

現代帕西人已經不這麼做了,但依然會盡量爭取表兄妹和堂兄妹之間結婚。同時跨種族的通婚也越來越多了,畢竟帕西人的數量太少,很難做到嚴格的族內婚姻。

作者:Oskar Huang

網址:https://www.zhihu.com/question/20539775/answer/23434216

來源:知乎

將真實發生的不良事情,歸咎在某方面的原因之上。以自身眼界,跟狹義的立場角度去看待社會問題,倒果為因。

天倫:自然的道理;天理

人倫:人與人之間的道德關係

如:君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友为五人伦。忠、孝、悌、忍、信为处理人伦的规则。

伦理是和制汉语,当该词传入中国时遭到了广大有识之士的抵制,

最终词义被拆分,并产生另外一个新词——逻辑。

该词在汉语中指的就是人与人以及人与自然的关系和处理这些关系的规则。

《荀子·礼论》

如:“天地君亲师”为五祭祀伦

祭天地,感谢造化之意。

祭祀君王有祈求国泰民安之意。

祭亲也就是祭祖先

祭圣贤等民间祭祀的综合

行动上没有对他方的肉体与精神造成伤害的行为,合人情合人理的行为,才是伦理。包括人的情感、意志、人生观和价值观等方面。是指人际之间符合某种道德标准的行为准则。

天反時為災,地反物為䄏(ㄧㄠˉ),民反德為亂。亂則䄏災生

時指的是(命運),物指的是(大地的自然之物)

亂倫可以指:

* 破壞人倫規範的統稱

* 在部份文化中,將近親性交視為亂倫。(在部分文化觀念中,親性交視為亂倫的廣泛意思中的其中之一)

荀子這邊闡述了關於

天倫;天道;天理的思想

天道:

不待作為而自然成長,不待求取而自然獲得,就叫做「天職」。

有所謂天職:狀似無為而有其成就萬物之功,不待人之求之者。至人知此,於天道之深遠、之廣大、之精微,不深加思慮、著意、明察之,此之謂「不與天爭職」。聖人上明察於天道之運行,下措置於地之宜,其功用使天地萬物皆得其所。故聖人明於天道之由,參於其中,而不另加思慮,此唯聖人所獨能者。天地人各有其職,若捨棄人之所以參之能,而一心欲與天地爭職,這是非常的不智。

天地之變,陰陽之化:

荀子提出天道自然的唯物主義基本觀點,認為「天」就是客現存在的自然界,日月星辰,山川草木,陰陽風雨,四時變化,萬物都是天地與陰陽變化相互作用的結果,萬物的生化是自然而然的。

天地合而萬物生,陰陽接而變化起:

天地從混沌而出,分裂出陰陽兩種對立的事物,分別代表乾坤,陰陽交合在對立統一中發生變化,從而產生世界萬物。

荀子的「人祆」論則把現實王政殘暴邪惡的弊端和本質,從理論上進行闡述。

夫是之謂人祆:

荀夫子稱這就是亂倫的人。

----

荀子所言的「人祆」,在《天論》中專指與「天地之變、陰陽之化,並列而存的人事暴戾政治惡果現象,

按文章意思就是「災難性政策」政令的亂象造成百姓無以安居樂業。

這就是「人祆」之「凶」,也即造成「禍害」使然。這才是人世間真正可怕的事情,這才是社會民眾真正的災難:

「物之已至者,人祆則可畏也。楛耕傷稼,耘耨失歲,政險失民;田薉稼惡,糴貴民飢,道路有死人:夫是之謂人祆。政令不明,舉錯不時,本事不理,勉力不時,則牛馬相生,六畜作祆:夫是之謂人祆。禮義不修,內外無別,男女淫亂,則父子相疑,上下乖離,寇難並至:夫是之謂人祆。」

在此,荀子對「人祆」的禍害從三方面進行了敘述。

首先,這種災難性政策運作後的「亂象」顯示就是:百姓無以安居樂業,農事不理,以致草率耕種除草,必然導致莊稼生長失序受挫,最後「歉收」甚至「絕收」,而政治險惡兇暴更使民心失散,人心惶惶,民不聊生;而直接造成的災難性後果就是,田地荒蕪,農稼枯萎,糧價昂貴,百姓挨餓,結局只有流離失所,餓殍遍地,這就是「人祆」的禍害。

造成這種災難性後果的直接原因就是:.政令悖亂混濁,舉動措施顛倒錯亂、不合時宜。老百姓該乾的事不讓乾,而不該乾的事卻強迫百姓去乾,這樣的「亂政」自然是乾坤顛倒、黑白混淆,以致於牛馬雜交,馬、牛、羊、豬、狗、雞的亂倫,這就是「人祆」的禍害。

政令悖亂的「亂象」造成天下禮儀法理全失,朝廷內外沒有分別,民眾男女淫亂,父子互相猜疑,上下乖違背離。也就是說全國上上下下、裡外外全亂套了,內憂外患幾乎齊齊而來。這就是「人祆」的禍害。

對於這種災難性政策亂象,荀子實在痛心疾首,感慨系之:「祆是生於亂。三者錯,無安國。其說甚爾,其災甚慘。可畏也,而不可怪也。」

荀子感嘆:一個國家出現了以上三種「人祆」之禍害的話,國家就不得安寧了;其中的道理其實非常淺近,但它的災害卻非常慘重。這種「人祆」之禍,不同於大自然的「天地之變、陰陽之化」,對於自然災變,荀子認為「怪之,可也;而畏之,非也」,但對於這「人祆」之禍,荀子則認為「可畏也,而不可怪也」,因為「天作孽,猶可違;自作孽,不可活」,人為的「災禍」其實遠甚於自然的無情肆虐,對此,不必感到奇怪,但是,為禍之烈之慘,卻足以讓人刻骨銘心,心有餘悸。

附上

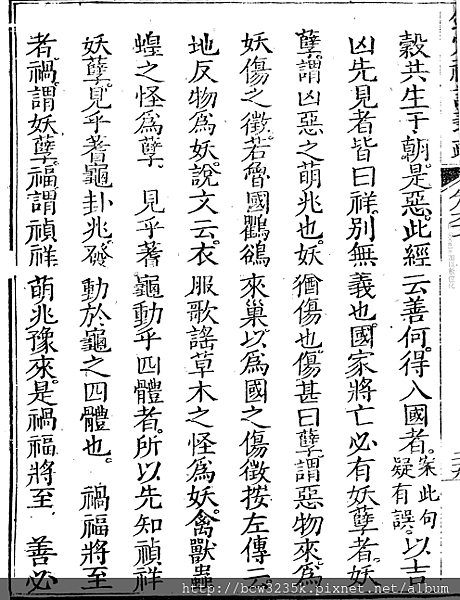

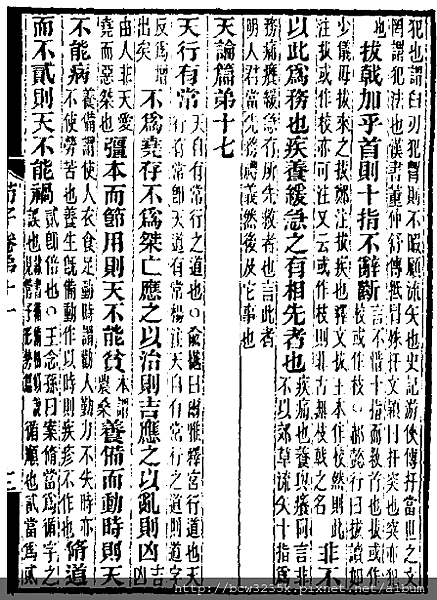

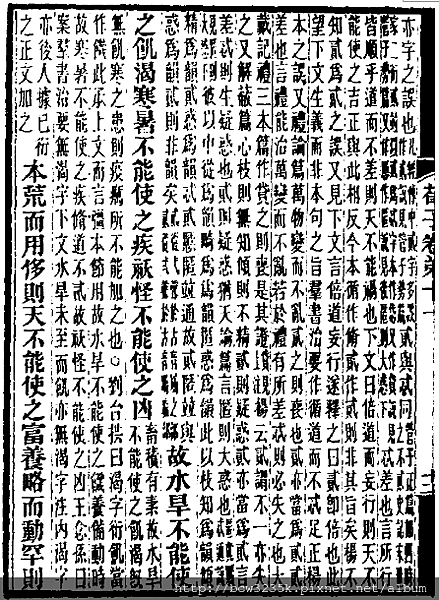

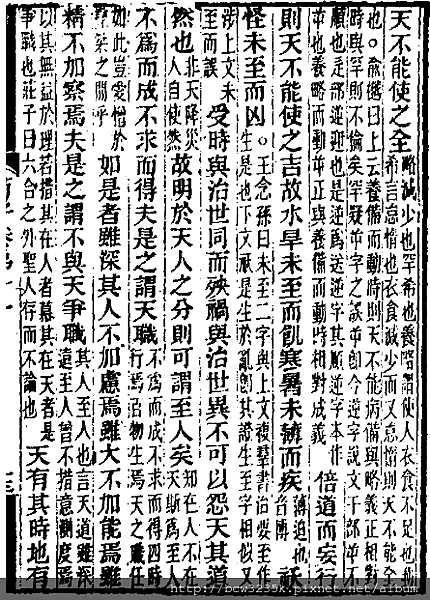

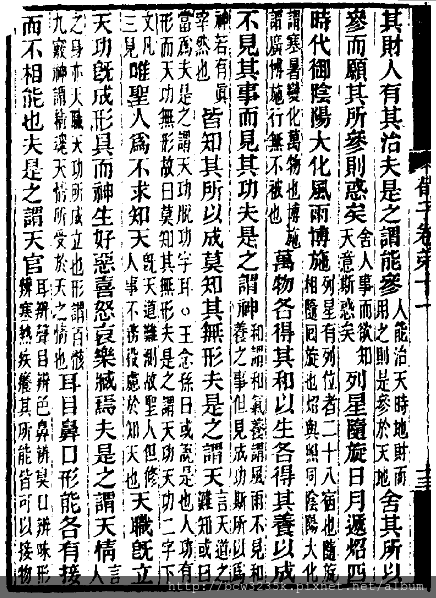

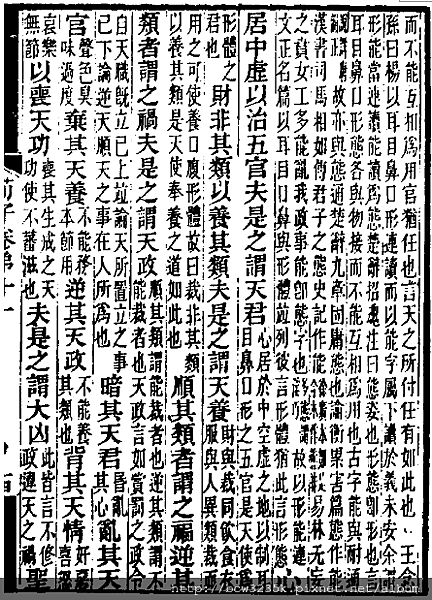

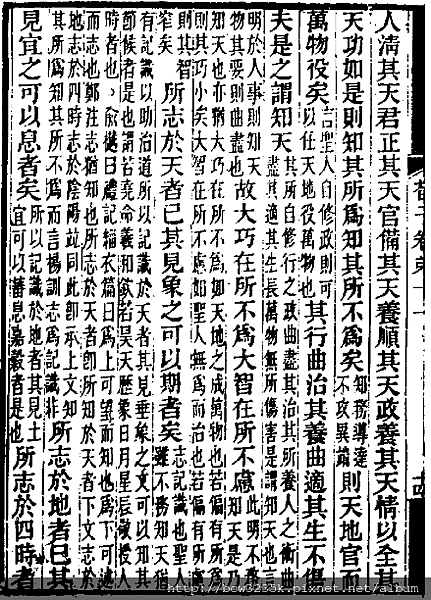

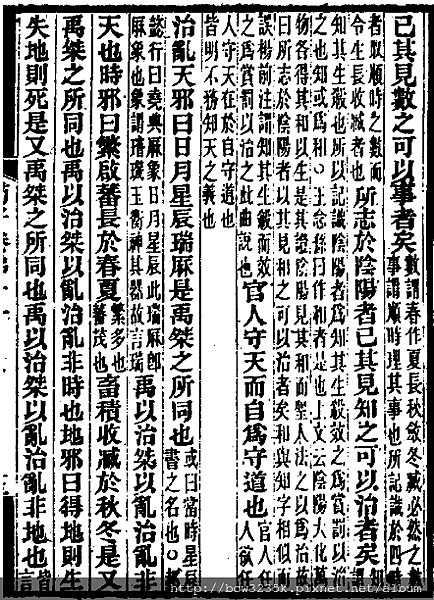

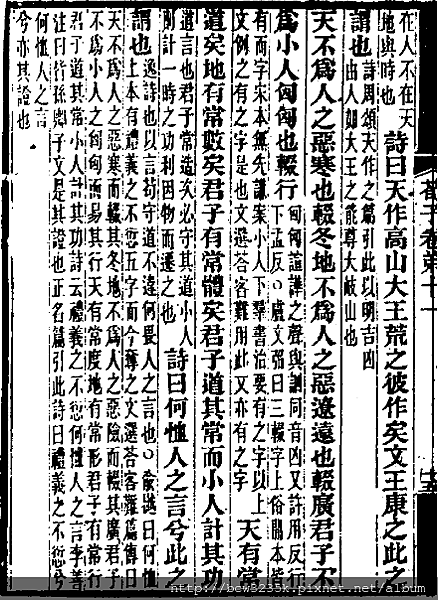

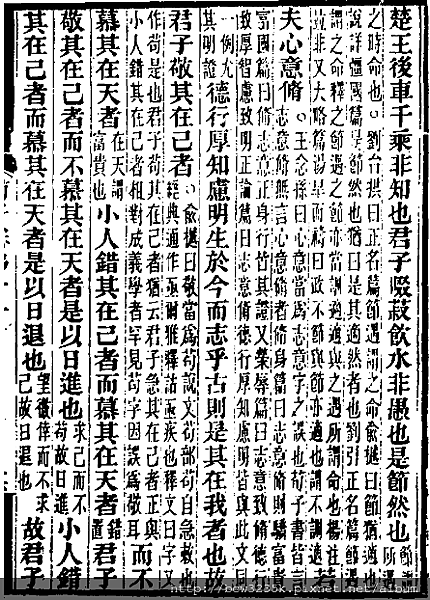

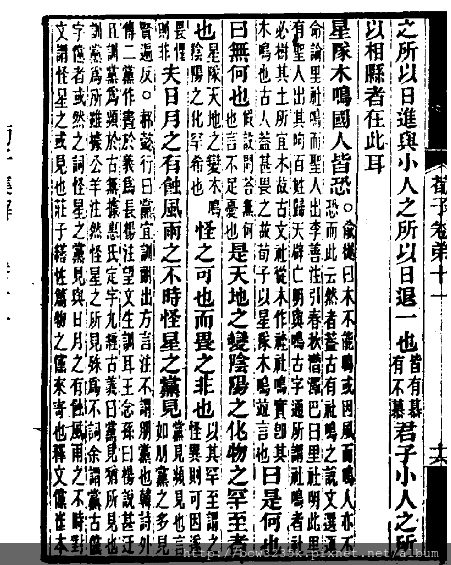

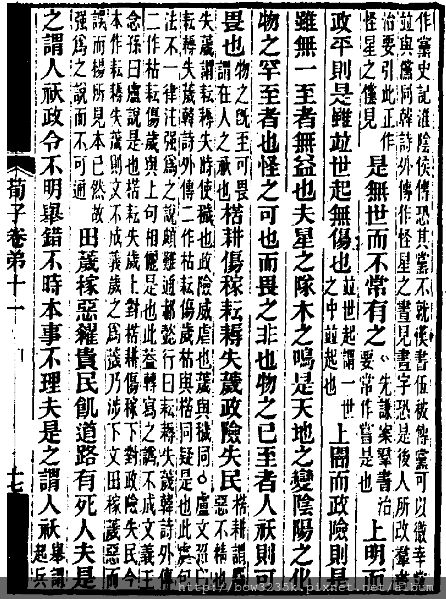

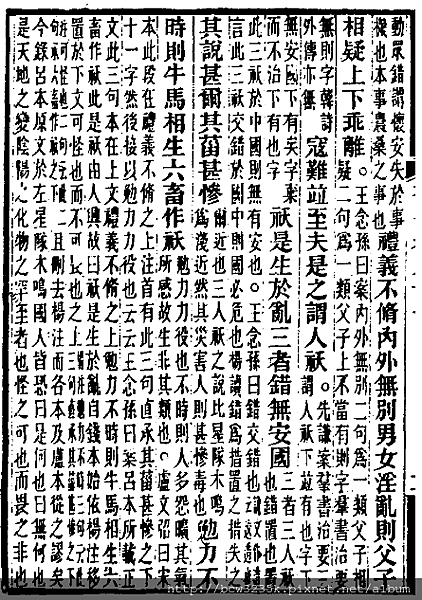

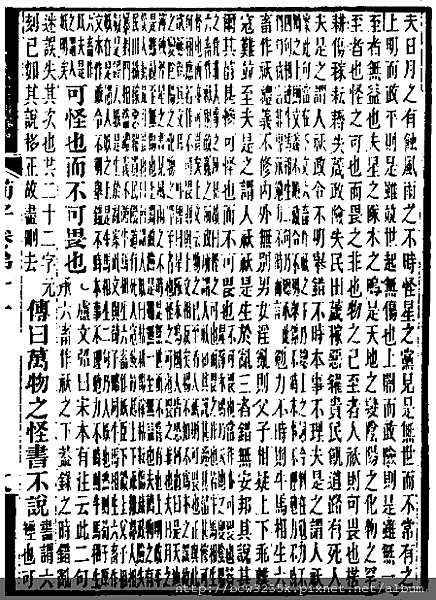

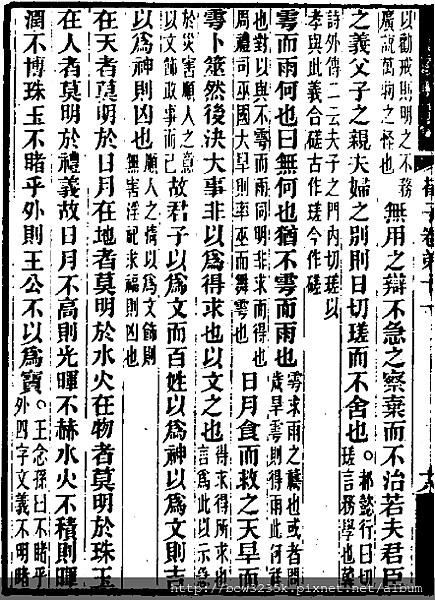

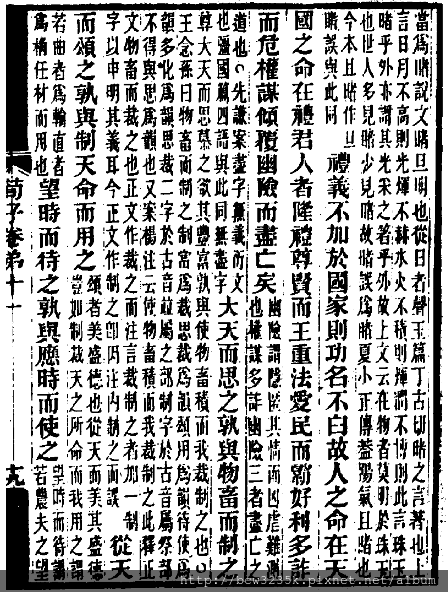

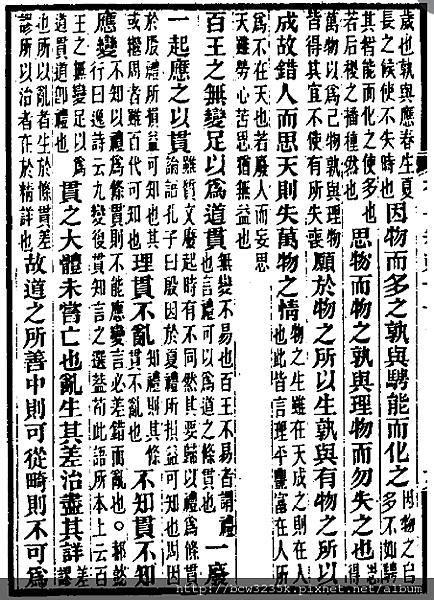

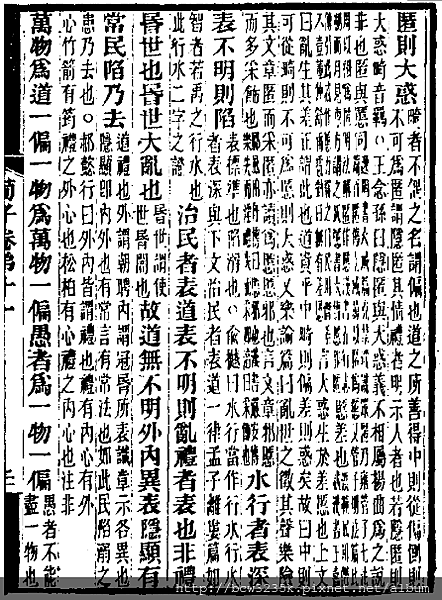

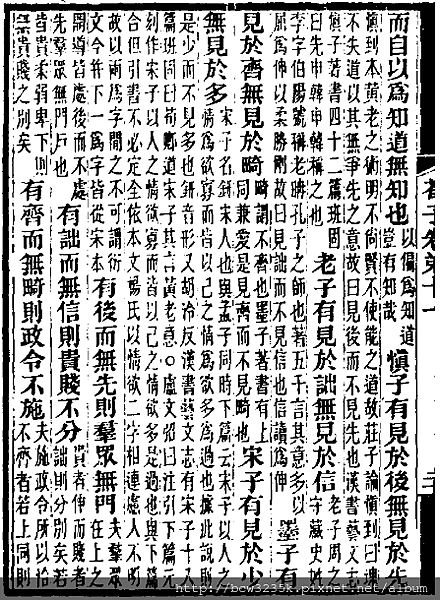

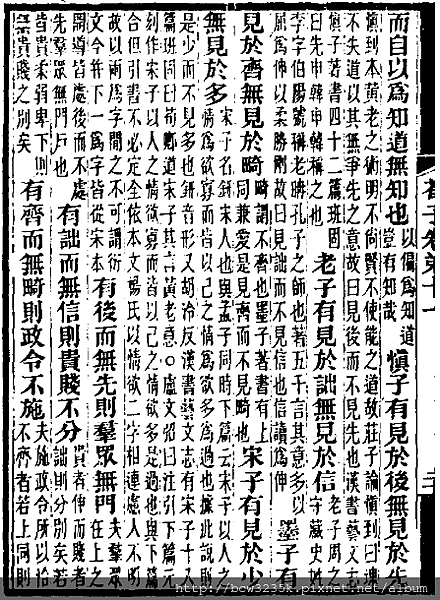

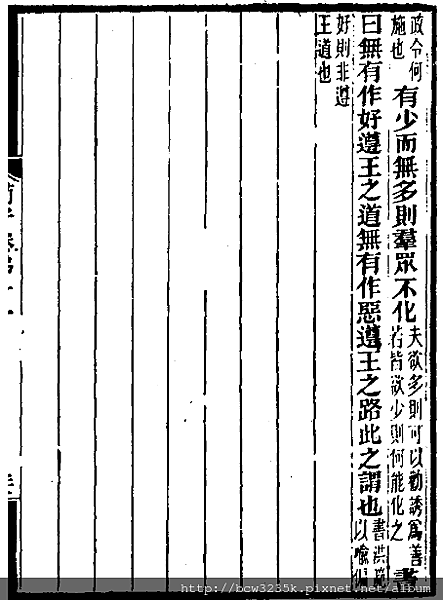

荀子集解六《荀子·天論》

原書有些字跡不清、有些頁殘古籍

原書來源:北京大學圖書館

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

https://baike.baidu.com/item/琐罗亚斯德教/1814225?fromtitle=袄教&fromid=2565595

http://bbs.tianya.cn/m/post-942-2953-1.shtml

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6d6aca1d0102vcc7.html

https://baike.baidu.com/item/赤祥

http://www.baike.com/wiki/祆教

http://www.ccamc.co/cjkv.php?cjkv=

https://ctext.org/library.pl?if=gb&res=2642

https://chinese.yabla.com/de/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E7%A5%85

https://ctext.org/han-shu/wu-xing-zhi-zhong-zhi-shang/zh

留言列表

留言列表