薩特和他的終身伴侶西蒙娜·德·波伏瓦不曾履行正式的結婚手續,而是奉行一種開放式的契約婚姻。

這在最初也許是情勢使然:一則他們二人都未能為對方的父母所接受;二則他們通過大中學校教師資格考試後,按制度先得分頭到外省中學教書,所以兩三年內不可能建立穩定的家庭。於是薩特提出契約婚姻的設想:雲遊四海,多配偶制,一切透明。契約為期兩年,遵約則合,違約則散。

- 所謂雲遊四海,是指沒有固定的同居地點,隨遇而安,從旅館到旅館雲遊;

- 所謂多配偶制,是指雙方保持性愛自由,各自可以另尋新歡,雙方不得嫉妒,相反,一方的新偶應當成為另一方的朋友;

- 所謂一切透明,是指一方不得向另一方隱瞞任何私情,任何情感,任何政治、思想、學術觀點,任何經濟來源,任何與他人的關係,任何所見所聞所為。雙方別離時,保持通信聯繫,每日一信,第一時間向對方如實講述所發生的一切。

很幸運,他們畢業後任教的城市一般相距不遠,他們幾乎每個週末都可相聚。契約兩年期滿,雙方都恪守了承諾。他們情投意合,靈犀相通,樂於讓契約繼續生效。

就這樣,薩特和波伏瓦始終維持著這種開放式的婚姻關係,並行不悖地實踐多元化的愛情觀。正如薩特不是波伏瓦生活中惟一的男性,薩特的生活中,除西蒙娜·德·波伏瓦以外,也有過許許多多女性。

西蒙娜·若利維是他認識波伏瓦之前愛上的第一個姑娘,後來兩人雖然分手,卻依然是親密的朋友,薩特始終在文學藝術方面充當若利維的義務指導。

之後,是柯薩凱維契姐妹。姐姐奧爾嘉是波伏瓦的學生,天生麗質,聰明伶俐,頗有藝術氣質,但脆弱、任性,學習成績差,常常考試不及格。波伏瓦疼愛和憐惜她,經常幫她複習功課。柯薩凱維契家是俄國移民,經濟窘迫,波伏瓦主動負擔奧爾嘉的生活費,讓她和自己住在一起,在生活上、學業上照顧和培養她。於是薩特和波伏瓦的兩口之“家”多了一個成員。不諳世事的奧爾嘉並未因他們苦口婆心的教導和情深意切的關懷而在學業上有所長進,反而在這個家庭中惹了不少是非。她同時誘惑和試圖控制波伏瓦和薩特,只要他倆單獨外出旅行,她就大鬧情緒,怨憤難平。這種古怪的三角關係一直持續到薩特“家庭”增加了第四名成員:奧爾嘉的妹妹塔妮婭(即旺達)。塔妮婭金髮碧眼,比姐姐更美貌、聰慧,無論藝術氣質還是事業心都比姐姐強。薩特對她十分傾心,但不敢造次。因為這兩位俄羅斯姑娘與生俱來的多愁善感、喜怒無常,常令薩特無所措手足。薩特和波伏瓦周旋于這兩姐妹之間,平添了許多浪漫的纏綿和莫名的煩惱。這種局面直到第五位成員——薩特的學生博斯特出現才有所改變。雅克-洛朗·博斯特是薩特在勒阿弗爾高中哲學班任教時的學生,二十一歲來巴黎大學學哲學,與“薩特家庭”來往頻繁。博斯特聰明英俊,體魄健壯,波伏瓦對他一見鍾情。但當時薩特正與奧爾嘉鬧感情危機,波伏瓦為了斷薩特和奧爾嘉的糾葛,便促成奧爾嘉和博斯特同居。奧爾嘉這才容忍妹妹塔妮婭與薩特相好。博斯特既崇拜薩特的天才,又羡慕薩特的生活方式,自然樂於幫助薩特解決私生活上的難題,分享薩特生活方式的樂趣。作為回報,薩特悉心指導他寫作,還像親人般接濟他的生活。後來,他成為薩特的得力助手,知名評論家和活動家,同時也獲得了波伏瓦的愛情。

薩特與波伏娃

在薩特這個奇特的“家庭”中,毫無疑問,薩特是“男主人”,波伏瓦是“女主人”。他們倆數十年間榮辱與共、相互扶持,切實做到了以坦誠為要,以寬容為綱。波伏瓦容忍薩特愛塔妮婭,薩特也容忍波伏瓦愛博斯特,而且雙方還努力善待對方之所愛。

基於這種多元化的愛情觀,薩特一生風流韻事不斷。儘管他身材矮小,其貌不揚,還是獨眼。然而他知識淵博,多才多藝(音樂舞蹈、編劇演戲無所不能),加之為人慷慨大度,樂於助人,談話又幽默風趣,循循善誘,總能鼓起周圍年輕人自強不息的信念和勇氣,因而追隨者、崇拜者甚眾。尤其是文學女青年或文藝愛好者更是趨之若鶩,爭相與他約會,膜拜他到了願意以身相許的程度,諸如瑪蒂娜·布丹、康克夫人、呂西爾、蜜雪兒、埃芙莉娜……等等。薩特寫戲劇從不忘記為心愛的女人設計重要角色,而且往往獲得成功。在最後一部劇作《阿爾托納的隱居者》中,他創造了勢不兩立的兩個女性:一個由他的老情婦塔妮婭扮演,另一個則讓他的新情侶埃芙莉娜·雷擔任,兩人都演得非常出色。總之,他的每部劇作都離不開個性鮮明的女性,可以說沒有他喜愛的那些女性,他的戲劇創作將大失光彩。

這類愛情遊戲,薩特並不認為是對波伏瓦不忠,他把與海狸之間的愛情定義為“必然的愛情”,把與別的性愛對象之間的關係稱作“偶然的愛情”。

由於波伏瓦幾部精彩的回憶錄和媒體的宣傳報導,加上崇拜者的讚揚和模仿,薩特式契約婚姻居然成為一些青年男女的嚮往與追求,一時蔚為風氣。從二十世紀五十年代到八十年代,在法國乃至整個西方,影響連綿三四十年之久。至八十年代,這種婚姻方式在某些國家甚至開始合法化、普遍化。但隨著“薩特家庭”成員之間的隱私不斷披露,越來越多的人對薩特式愛情提出批評或質疑。八十年代末九十年代初,薩特式的愛情神話已經破滅。因為,薩特和波伏瓦的多元化愛情畢竟給許多人帶來痛苦和傷害,儘管受傷害者在某種程度上也是咎由自取,其中一個突出的例子即“布丹事件”(見一九四〇年二月二十三至二十四日書簡)。

與另類婚戀觀相聯繫,薩特的倫理道德觀也是另類的。他曾想自創一套倫理學,但一直未能成書,僅在書信和劄記中留下了許多片斷。薩特認為:

“精神健康,從外部來看,就是擺脫各種社會約束。首先擺脫道德,假如您是道德的,您就順從社會;假如您是背德的,您就反叛社會,但在社會決鬥場上反叛,您必敗無疑。因此必須既不是道德的,又不是背德的,而是要置身於社會之上。”

他還認為,倫理道德是目的系統,應集中研究人的實在。人類朝什麼目的行動?只有一種答案,那就是,人的自身就是目的,惟一的目的。因此研究人的實在才是倫理學的基礎。也就是說,人應為自己活著,應自己選擇自己,塑造自己,而不應按社會的定見與習俗來塑造自己。他堅信,人是在選擇自己的道德過程中創造自己的。要選擇就要有勇氣,於是他決心當個傳統道德的叛逆者。他厭惡資產階級的倫理觀,和傳統的家庭生活格格不入,他不願遵守傳統社會的遊戲規則,不願承擔繁衍後代、振興家業、光宗耀祖等義務。他不想積攢財富,不想生兒育女,甘心當個無後的“不孝”子孫。

薩特、波伏娃與切·格瓦拉

薩特一生寫下的書簡不計其數,與波伏瓦的通信應當說是其中數量最大,內容也最豐富的。確實,波伏瓦在薩特的私人生活和文學活動中起著極其重要的作用,她是薩特生活和寫作的見證人,是他大部分手稿的第一個讀者,也是薩特學說及文學創作最有頭腦的對話者、最堅定的支持者和直言不諱的批評者。比如,她對薩特早期的絕對自由觀一直持懷疑態度,曾尖銳地提出質疑:“穆斯林後宮的女人們有什麼自由?”又如,薩特口口聲聲介入社會,介入生活,波伏瓦卻指出他的介入僅限於思想上,創作上,而尼贊戰死在比利時沙場,博斯特加入野戰軍受傷,那才是行動上真正的介入。這一批評對薩特觸動很大,於是他從戰俘營回來後積極參與抵抗運動,而且終其一生都不懼艱難險阻,義無反顧地介入社會,終於成為舉世聞名的社會活動家。

薩特與波伏娃合葬墓

===========

==========

透過波伏娃與薩特一生一世的愛情契約的誓言,如常人所能理解的只是薩特身邊不乏女人,而波伏娃也有幾個肝腸欲斷的戀人。他們這種獨特的愛情宣言,允許兩個鮮活的個體呈現出開放、自由的性愛觀,但彼此又非常明瞭他抑或她都是第一位的;這種至高無上的地位,使他們終於險些闖過外界的種種誘惑,而最終又回到彼此的靈與肉的交流中。

薩特是誰?

讓•保羅•薩特(Jean Paul Sartre,1905~1980年),法國現代著名哲學家、文學家、戲劇家、社會活動家。法國20世紀最重要的哲學家之一,無神論存在主義的主要代表人物。1964年諾貝爾文學獎獲得者。2005年是他100周年誕辰和25周年祭日。

薩特出生於巴黎一個海軍軍官家庭,父親在他15個月大的時候在印度死於熱病,他只好寄居在阿爾薩斯任法文教師的外祖父家,讀的第一本書是《一個中國人在中國的苦難》。12歲時母親改嫁,繼父是一名海軍工程師,迷信數理科學,主張薩特將來也學工程。這使薩特十分反感,也加強了他從事人文學科的決心。他很小就開始讀大量文學作品,中學時代接觸柏格森、叔本華、尼采、馬克思等人的著作。

薩特自幼喪父,生活艱難,4歲時由於右眼角膜翳導致斜視,又身材矮小,臉上還有許多麻子,顯得其貌不揚,被大家叫做“小個子”(他自己戲謔為“癩蛤蟆”)。但這對他沒有產生任何自卑的影響,相反他天生自命不凡。他在年輕時給自己立下的人生目標也許是絕無僅有的:“我要同時成為斯賓諾莎和司湯達。”也就是說,即要當一流哲學家,也要當一流文學家。而這居然成了現實。有人說他是一部“思想機器”和“寫作機器”。最近法國哲學教授讓•呂克•南茜在《世界報》上著文說,薩特是個古往今來從未出現過的兩面神:沒有一個哲學家像他那樣在文學海洋中遊弋,也沒有一個文學家像他那樣大舉進行哲學操練。

1924年薩特考入巴黎高等師範學校攻讀哲學,博覽群書,同時喜歡上了戲劇。期間通過朋友關係認識了在巴黎大學(一說同在巴黎高師)就讀的波伏娃,當時他們都在準備教師資格考試(後來他得了第一名,而她是第二名)。1929年獲大中學校哲學教師資格,隨後在法國北部港口城市勒阿弗爾的高中任教。1933年赴德國柏林法蘭西學院進修哲學,接受胡塞爾現象學和海德格爾存在主義。回國後繼續在中學任教,陸續發表他的第一批哲學著作:《論想像》、《論自我的超越性》、《情緒理論初探》、《胡塞爾現象學的一個基本概念:意向性》等。1936年發表的《論想像》以胡塞爾的現象學批判傳統形象思維理論,觀點深入淺出,行文豪邁自信,已顯露出一個大哲學家的風範。

第二次世界大戰爆發後,薩特應徵入伍,任氣象兵。1940年35歲生日那天被德軍俘虜,次年獲釋,後參加法國地下抵抗運動。1943年為《法國信使報》和《法蘭西文學》工作。此年秋,其在艱苦環境下完成的哲學巨著《存在與虛無》出版,但是要直到1945年才暢銷,奠定了其無神論存在主義哲學體系。他宣揚“存在先於本質”,具有一種入世精神。

作為法國戰後存在主義哲學思想的靈魂人物,薩特的主要哲學著作除了上面提到的,還有《存在主義是一種人道主義》、《辯證理性批判》(據說其中有馬克思主義成分)和《方法論若干問題》等。這些著作已成為20世紀資產階級哲學思想發展變化的重要思想資料。

薩特雖然曾經是一個早熟的才華橫溢的學生,然而直到33歲時才發表第一部文學作品。而他的前兩本小說《挫敗》和《真理的傳說》均被拒絕出版。在勒哈弗爾小城做中學教員期間,隨著歲月流逝,薩特產生了失意感,於是開始撰寫對孤獨的思考,連續寫成以下幾篇文章:《對偶發性的論述》、《論心靈的孤獨》、《憂鬱症》以及《安東納•洛根丁的奇特冒險》,最後一篇後來改編為小說《噁心》(1938年),此作一反傳統,人物哲理化,情節內心化。薩特很感謝波伏娃在他最失落的時候對他不間斷的鼓勵和支持,便把此書的題詞獻給她。

薩特把深刻的哲理帶進小說和戲劇創作,他的中篇小說《噁心》、短篇小說集《牆》、多卷本長篇小說《自由之路》(名言“我們痛苦,因為我們自由”)早已被承認為法國當代文學名著。他的戲劇創作成就高於小說,一生創作11個劇本,其中《蒼蠅》、《間隔》(名言“他人即地獄”)等在法國當代戲劇中佔有重要地位。《恭順的妓女》是一部政治劇,揭露美國種族主義者對黑人的迫害,並對反種族歧視的普通人民寄予深切期待。此劇體現他主張存在主義是一種人道主義的思想。此外他還著有傳記小說《波德賴爾》,以及論著《什麼是文學》等。

二戰結束後,薩特宣導“介入文學”,並主編著名評論雜誌《現代》,名氣愈大。20世紀50年代初,他在政治上逐漸傾向共產黨,幾年後決裂,但仍左傾。1952年與好友、著名作家和哲學家阿爾貝•加繆決裂。1955年與其終生伴侶、女作家波伏娃訪問中國,受到高規格接待。在此前後幾年裡,他倆訪問了世界上多個國家。他慷慨大方,樂善好施;而且正直無畏,支持各種正義的革命事業,被美稱為“世界良心”,以致多次差點遭到暗殺。1963年薩特發表自傳性小說《詞語》,因為“他那思想豐富、充滿自由氣息和找來真理精神的作品,已對我們時代產生了深遠的影響”,1964年瑞典文學院決定授予他諾貝爾文學獎金,被謝絕,理由是他不接受一切官方給予的榮譽。1973年薩特的眼睛幾乎完全失明,他的生活基本上要靠波伏娃和他的養女(也是情人)來照顧。

薩特平時生活放蕩不羈。儘管長相很差,但由於擁有一副好嗓音、不俗的談吐以及豐富的學識和幽默感,他總能博取漂亮女人的青睞。他常常住在朋友家,並與很多女性有曖昧關係,其中多人一直接受他在生活上的支助直到他去世。但同時薩特從未斷絕同愛人波伏娃的關係,他們互相訂立的著名“兩年契約”經常被延期,儘管後者前後也有過多位情人(包括女性)。他們是終生的伴侶和情人,有共同的對文化的愛好、共同的志向,卻不受婚姻束縛,終生沒有履行結婚手續。他們達成協議,那就是不拒絕“偶然愛情”,互相尊重對方與其他人的性關係,還彼此開誠佈公地分享這些性愛經歷。

1980年薩特在巴黎逝世。時任法國總統德斯坦說,他的逝世“就好像我們這個時代隕落了一顆明亮的智慧之星那樣”。但是薩特最終也沒得到學院派承認。他是法國第一位也是唯一一位聲名如此顯赫、而除了在中學執過教卻從未進入高等學府正式任教的大學者。

波伏娃以其最後10年生活為基礎,撰寫回憶他的作品《永別的儀式》,並出版他倆的書信集《致海狸和其他人》(只是“海狸”的回信一封也沒編進去,“海狸”是薩特對波伏娃的愛稱),流露出深情和痛苦。看來,兩人建立在互相尊重、有共同信仰基礎上的愛情還非常強烈。

有意思的是,他們患的是同樣的疾病,因肺部炎症而導致肺水腫;忌日一個是4月15日,一個是4月14日,僅隔一天。他倆逝世時,法國政府都為其舉行了國葬。波伏娃死後,與薩特一起合葬在巴黎的蒙帕納斯公墓。

法國不愧是一個“自由、平等、博愛”和浪漫的國家,就在薩特和波伏娃協議契約式婚姻70年後的1999年,法國通過了一項“亞婚姻”立法:男女只需正式辦理契約合同而不用辦理結婚手續,即可成為契約式生活伴侶。據說,今天法國已有數萬對這樣的亞婚姻生活伴侶。這種介於婚姻與同居間的新型愛情關係,真可謂薩特和波伏娃當年的契約式愛情的回聲。

波伏娃是誰?

西蒙娜•德•波伏娃(Simone de Beauvoir,又譯做西蒙•波娃,1908~1986年),法國現代存在主義學者、女權主義者、文學家。她的頭銜很多:20世紀法國最有影響的女性之一;現代婦女運動最早的權威理論家;現代存在主義思潮的發起者之一;龔古爾文學大獎獲得者;聖西門式的傳記家;激進的左派人士;社會主義陣營的朋友;驚世駭俗的女才子……法國兩屆總統密特朗和希拉克都把她的才華和成就引為法蘭西民族的驕傲。

波伏娃出生於巴黎一個比較守舊的富裕律師家庭,父母均是天主教徒。第一次世界大戰期間,父親的工作受到影響,全家生活困頓。因此,其少女時代是在枯燥閉鎖的家庭環境中度過的。波伏娃酷愛讀書,性格沉穩,14歲時突然對神失去虔誠的信仰。她很早就拒絕父母對自己事業和婚姻的安排,具有很強獨立性。不出父親所料,未滿15歲波伏娃就已放棄當修女的瘋狂念頭。在看到小說描寫愛情部分的時候,她常忍不住幻想:我會遇到為我而存在的男人嗎?

波伏娃在理論上也喜歡過冒險生活、耗費精力和一切過激行為。對她來說,大學畢業就意味著自由,從家庭中走出。但她從未想到自己是一個天生的作家。18歲時她寫了一部小說的開頭幾頁,寫的是一個18歲少女終日關心如何保護自己免遭他人糾纏。

波伏娃生活和創作的核心建立在令人驚駭的反叛性上。19歲時她發表了一項個人“獨立宣言”,宣稱“我絕不讓我的生命屈從於他人的意志”。在當時法國第一高等學府巴黎高師讀書時,她與薩特、梅洛•龐蒂、列維•斯特勞斯這些影響戰後整個思想界的才子們結為文友。在通過令人望而生畏的教師資格綜合考試時,她的名次緊隨薩特之後。這一年薩特24歲,她21歲。而此時,他們之間的愛情還只是智力上的相互敬慕。據波伏娃晚年回憶,他們一開始的戀情主要是“字語”的,而這“也許是我們關係如此持久的原因”。

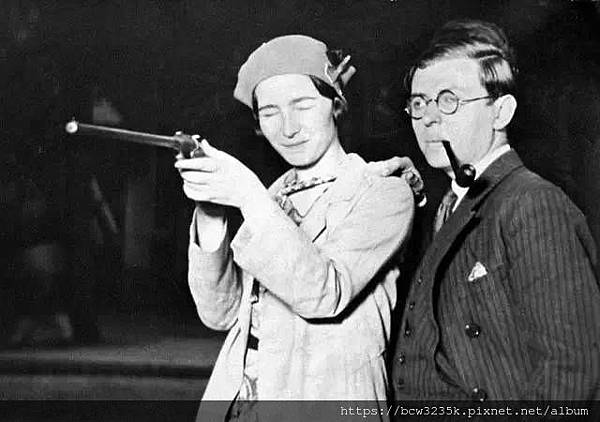

那是1929年夏,波伏娃經人介紹認識了薩特。考試結束後,他倆來往頻繁起來,很快就單獨約會了。每天清晨,波伏娃只要能溜出家門,就一定要去見薩特。他們在一起談論的東西實在太多了,朋友、書籍、生活、前途……長久的散步和漫長的談話讓他們彼此欣喜不已。在夏天巴黎的風景下,一男一女在走著,談著。男的個子矮,結實,戴一副眼鏡,右眼受過傷,總是在笑;女的個子高,瘦長。

薩特後來回憶第一次見波伏娃時留下的印象:“我認為她很美,我一直認為她美貌迷人,波伏娃身上不可思議的是,她既有男人的智力又有女人的敏感。”波伏娃後來也同樣說過:“我和薩特的關係是我一生中不容置疑的巨大成就,30多年來,我們只有一次在就寢時是不和諧的。”

波伏娃喜歡薩特,是因為他一直不停地思考,從不把一切事情視為理所當然。薩特喜歡波伏娃,是因為他們在一起談話毫無困難。他們的戀愛的確是談出來的,是思想上的共振、感覺上的共鳴。

當波伏娃準備到鄉下家中度假時,兩人開始意識到即將到來的分離的痛苦。幾天之內,他們之間的關係從智力的討論變化為肉體的吸引。西蒙後來回憶道:“那個夏季,我好像被閃電所擊,‘一見鍾情’那句成語突然有了特別羅曼蒂克的意義。”“當我在8月初向他告別時,我早已感覺到他再也無法離開我的一生了。”

在鄉間的日子裡,波伏娃極為苦惱。或許是真誠的愛感動了上天,一個清晨,她的表妹跑進來輕輕告訴她:有個青年男子在田野裡等她。果然是薩特。兩人激動地擁抱在一起,熱烈親吻。

可是她的父母無意邀請她的朋友共進午餐。靠著熱心腸的表妹送食物,可憐的薩特在田野裡孤獨地捱過了幾個夜晚。終於,愛驅使著波伏娃,不顧父母反對,自己帶著食物前往野地裡與他相會。他們在一起度過了真正的一天。這天,他們第一次做愛。

那天晚上,波伏娃回到家裡“沒有人說話,父親不理睬我,母親在房中哭泣,表妹認為我們的事件極為羅曼蒂克。我寬了心,一切已很明晰。我的父母已不能再控制我的生活。現在我真的要為自己負責,我可以隨心所欲,他們不能再管制我了。”

是的,薩特再也無法離開她的一生了。從他們相愛的1929年起,一直到薩特1980年逝世,他們在一起共度了51個春秋;儘管他們一直沒有履行法律上的結婚手續,甚至一直各自保留了房間,住在旅店時,一個樓下一個樓上。

從此以後她便在馬賽、巴黎、里昂等地教書並和薩特同居,他們的名字再也沒有被分開談論過。薩特一直把波伏娃視為智力水準上最理想的對話者。他的成名作存在主義小說《噁心》和哲學巨著《存在與虛無》都是獻給她的。

但是,這兩個有志於寫作的人並沒結婚,而是彼此維護著自己的自由和獨立,一起工作,一起參加政治活動。他們住在不同的地方,保持著一定程度的隱私權,但每天都見面,經常共同工作或是邊喝威士卡邊交換意見,而且常常一起外出旅行。縱觀波伏娃一生,薩特可以說是她最深愛、最尊重的人物。不過,兩人也屢屢被其他異性吸引。

1931年波伏娃到馬賽教書,薩特則到勒阿弗爾任教。期間,一個名叫奧爾加的17歲女子走進了他們倆的生活。據說他們仨經常在床上瘋狂地“三重奏”(波伏娃命名)。這個三角關係雖然在二人愛情旅途中只占很短暫的時間,卻留給波伏娃足夠的題材來完成她的處女作《不速之客》。而奧爾加接著還成了薩特第一部劇本《蒼蠅》的女主角。

1939年二戰爆發,薩特上了前線。在炮火的間隙裡,他每天都給“親愛的迷人的海狸”寫情書。有人曾批判二戰後1940~1944年的薩特與波伏娃的舉動是“一段如此甜蜜的淪陷時期”。那時波伏娃憑藉《女賓》進入大眾視野,而薩特的名聲則比戰前更加響亮。1945年他倆及幾個朋友共同創辦了《現代》月刊。20世紀50年代,他們雙雙受邀訪問並遊覽了東西方許多國家。

波伏娃頭腦明晰、意志堅強,具有旺盛的生命力和強烈的好奇心。她一生寫了許多作品。她將存在主義哲學和現實道德結合在一起,創作了小說《達官貴人》(說明知識份子不能為革命和真理同時服務)、《女賓》、《他人的血》、《人不免一死》、《名士風流》等。她一直被人們視為是第二薩特、女薩特。

她最重要的著作是《第二性》(1949年出版)。作者認為,除了天生的生理性別,女性的所有“女性”特徵都是社會造成的。“女人不是天生的,是後天形成的。”男性亦然。婦女真正的解放必須獲得自由選擇生育的權力,並向中性化過度。這是有史以來討論婦女最健全、最理智、最充滿意志和智慧的一本書,被認為是女權運動的“聖經”,也是西方女人必讀之書。該書在美國極度暢銷,對造成20世紀60年代以來的女權運動起了很大的作用。

20世紀60年代中後期,波伏娃和薩特都進入了晚年,他們都沒有兒女。波伏娃說:“對我而言那是理所當然的。並不是我對養育小孩這件事本身感到厭惡。當我還很年輕,並憧憬著與表兄傑克締結一個布爾喬亞式家庭時,我也許想要有小孩。但我與薩特的關係主要是建立在知性而非婚姻或家庭基礎上,因此我從無生小孩的欲望。我並沒有特別的欲望去複製一個薩特。”“我從未產生過生兒育女的願望,因為我知道要成為一個作家,必須有大量時間和自由。”

波伏娃是一個全世界獨一無二的女人,一個一生執迷于愛的女人。透過她與薩特一生一世的愛情契約的誓言,如常人所能理解的只是薩特身邊不乏女人,而波伏娃也有幾個肝腸欲斷的戀人。他們這種獨特的愛情宣言,允許兩個鮮活的個體呈現出開放、自由的性愛觀,但彼此又非常明瞭他抑或她都是第一位的;這種至高無上的地位,使他們終於險些闖過外界的種種誘惑,而最終又回到彼此的靈與肉的交流中。

波伏娃的情感世界是豐富多彩的,她既做到了我心飛揚,又做到了愛你如昨,才會演繹出傳奇人生,譜寫出傳世之作。

她那豐富多彩的私生活影響至深。時至今日,在法國社會黨女候選人塞戈萊納•羅亞爾的閨蜜、小說家奧雷利•費利佩蒂看來:“女性主義可不是性冷淡,波伏娃就是性感、耀眼的明證。對我們這一代來說,她仍是一盞明燈,指引著方向。”

薩特、波伏娃與其他男女

1

薩特一生遇到過許多女人,除了波伏娃,還有奧爾加、旺達(奧爾加的姐姐)、比安卡、多洛蕾、阿萊特等。他一直對這些姑娘們說,你們也應該寫作。他說:一個人只有創作虛構出來的作品,才能避開生活中的遭遇。而且,他決不成為一個有妻室的人,決不結婚,決不過安定的生活,決不用財產填塞一生。他只想周遊世界,積累對寫作有好處的種種閱歷。

他還告訴波伏娃,她應該堅持個人自由,應該保持好奇、坦率、真誠,做些與寫作有關的事情。薩特只比她大3歲,但他的老練成熟給她留下了深刻的印象。他和她追求同樣的目標——寫作,而且他還讚美了她的容貌。

可是,波伏娃畢竟是一個女性;她認識到,對一個姑娘和她所受的教育來說,婚姻是不可避免的。也就是說,一個女人應該結婚。但薩特卻絕對討厭婚姻生活。當他們的戀愛進入實質階段時,薩特喜歡對波伏娃說:“我們的結合是一種本質上的愛。”他無非是擁護多配偶制,他們都可以體驗“偶然愛情”。他同時也告訴她,他們的關係會持續不衰。她也感覺到了這一點,但是仍不能取代和其他人的短暫約會。

薩特主張多方接納來自異性的誘惑,反對婚姻的靜止性。他希望與波伏娃共同建設一種自由、平等、相互信任和給予的超越傳統的愛情關係。他曾經跟波伏娃說:“我們之間的愛是一種真正的愛。但是,如果我們能同時體驗一下其他意外的風流韻事,那也是件樂事。”即靈魂深深相依,身體可以自由,可以彼此找“調劑品”;並且“雙方不應互相欺騙,也不應互相隱瞞”。這既是對忠實的承諾,又給了各自充分的自由。波伏娃說:“我們兩人的觀點一致。”

他們兩人已充分認識到,他們是屬於一類人。當然,問題在於如何避免與他人短暫風流後的懊悔和嫉妒之類的情感。

其實,波伏娃除了薩特也還有博斯特、奧爾葛籣、朗茲曼(據說匈牙利作家亞瑟凱•斯特勒亦是);此外,她還有同性戀伴侶奧爾加、旺達、比安卡、娜達麗、勒邦等。她自己也毫不避諱對雙性戀的熱衷,在小說《女賓》和4卷本的回憶錄中,她都毫無顧忌地“暴露”自己,用她的放蕩不羈震驚巴黎,更為“好學”的現代法國女性樹立了“榜樣”。

所以他們才有“兩年契約”,那是1929年某個午後,他們一起看完電影后,薩特提出來的。這一切在後人看來簡直就是“行為藝術”!只不過這個“兩年契約”太長,竟然堅持了51年,堅持了一輩子!也因為這些風流韻事,他們被戲稱為“存在主義的舞王舞後”。

波伏娃一位女友曾向她提出問題,如何理解她與薩特的愛情及《第二性》裡的一句話:“一對幸福的男女是在愛情中認識自己,置天地和時間於不顧,他們自我滿足,他們實現絕對。”波伏娃回答道:“至於《第二性》的引文,並不直接波及薩特和我的問題。我從我們的愛情裡獲得了啟發,而源自幸福愛情的絕對感,幸好是普天下都能實現的事情。兩個深深相愛的人熱愛生活,是無需任何別的理由的。縱然歲月流逝,真正的愛情始終能保持,會賦予生活全部的意義,全部存在的理由。”

但問題是,她真的幸福嗎?真的願意嗎?薩特死後,她馬上出版《永別的儀式》,講述長達10年不可與外人道的噩夢,講述她的“靈魂伴侶”身體上的衰弱,那些不堪的細節:薩特半聾,幾乎失明,酒精中毒,大小便失禁。書的最後她說:“他的死將我們分開,我的死也不會使我們重聚。”

2

波蘭籍猶太女子比安卡•朗布蘭生於1921年,1938年先是熱戀上了她的女教師波伏娃,後又愛上了薩特。但實際上她尋找的只是父母。比安卡認為:“對我來說有三個薩特,第一個是慷慨迷人的男人,第二個是著名的哲學家和作家,而第三個是粗野的男人,這正是我認識的薩特。”

波伏娃曾在給薩特的信中描述與比安卡的一夜:“充滿激情,但如脂肪過多的肥鵝肝一樣令人沮喪。”直到幾十年後比安卡才讀到這些。她始終不能接受這段“三重奏”關係:“說到底,他們倆就是窺淫癖,把我當作文學素材。”

比安卡在1993年出版的《薩特、波伏娃和我》(原名《一個被勾引的姑娘的回憶》)一書中,不僅對自己與波伏娃之間的曖昧關係引以為恥,更披露了薩特和波伏娃的“不凡愛情”其實別有隱情:“波伏娃把她班級裡的姑娘當成鮮肉,總是自己先嘗一嘗,然後將她們獻到薩特手裡。或者粗魯地說,是處理給薩特。他們之間的關係是薩特為滿足征服需要而發明、波伏娃也不得不接受的一種訛詐。”

這個猶太女學生當時才16歲半,在被奪走初夜時,薩特對她說:“旅館的女僕一定很驚訝,為什麼我能連著數日把處女帶進屋來。”最後,就如薩特對待大多數波伏娃招來的女學生那樣,當他對比安卡感到厭倦,連招呼也不打一聲就中斷了聯繫。

薩特後來去美國訪問時,結識並愛上了多情的多洛蕾,以後經常尋找機會去美國走一走。同樣,波伏娃去美國訪問時,愛上英俊的翻譯奧爾葛籣,回國後給他寫的情書熱烈得讓人傻眼。但是當多洛蕾要和薩特廝守一生時,當奧爾葛籣要和波伏娃永不分開時,兩人毫不猶豫地回絕了。薩特和波伏娃的愛情,精神的交流和交鋒大於肉體的交融和交合。這對哲人的感情生活裡,有些事情在常人是不易理解的。

1956年薩特認識19歲的阿爾及利亞女學生奧爾凱姆•阿萊特,這個姑娘不久成為薩特的情人。1965年薩特把阿萊特收養為女兒,養女比養父小32歲,並一直陪伴他終生。波伏娃不甘落後,她有同樣年輕的西爾維•勒邦。薩特死後,她也收養了她。波伏娃寫道:“我們互惠互利,她令我忘記了自己的年齡,將我帶向未來。”兩個女人一起旅行,一起參加講座,徹夜聊天,甚至髮型都很相似。

3

二戰期間,希特勒在屠殺猶太人的同時,也對同性戀進行鎮壓,納粹黨徒監禁了數以萬計同性戀者。波伏娃就是在那段風聲鶴唳的日子,與她的學生娜達麗、一個漂亮的金髮女孩結為同性伴侶。有人把娜達麗稱作波伏娃“暴風驟雨般的情人”,她對波伏娃的感情熱烈奔放。但她母親向維希政府指控波伏娃煽動未成年少女淫亂,最後導致1943年波伏娃被開除出國民教育系統。

雅克•勞倫特•博斯特被喚作“小博斯特”,英俊優雅,笑起來十分迷人。1940年前後他先是薩特的學生,後娶奧爾加,與波伏娃保持了近10年的情人關係。直到波伏娃與美國情人奧爾葛籣相愛,她就和博斯特分手了。

博斯特有些不快,本來他是因為與奧爾加的關係時好時壞,所以與波伏娃保持情人關係以慰藉自己。現在他只能獨自面對不幸的婚姻。不過他還是接受了波伏娃分手的要求。

在奧爾加與博斯特的婚禮上,波伏娃和薩特還做了他們的證婚人。雖然他們婚後的生活並不如意,時常吵架。博斯特還一度成為波伏娃的“偶然情人”。

除了薩特、博斯特之外,波伏娃另外一個著名的情人要算是美國芝加哥作家納爾遜•奧爾葛籣了,1949年他的小說《金臂人》曾獲普利策文學獎。波娃一共給奧爾葛籣寫了304封情書。

1947年3月15日,40歲時的波娃在紐約結識了39歲的奧爾葛籣。奧爾葛籣是一個身材高大的男子,相貌英俊,長著一頭漂亮的金髮。他剛剛離婚。和波伏娃相遇時,他還是一個名不見經傳的作家,而波伏娃已經名滿天下。

波伏娃親熱地把奧爾葛籣叫作“我親愛的丈夫”、“ 溫柔鱷魚”(波伏娃給他取的外號,因為她覺得他笑起來很滑稽,牙齒全露在外面,像鱷魚)。奧爾葛籣則把波伏娃叫做“瘋狂青蛙”,因為她自嘲在給奧爾葛籣寫信的時候,像一隻喋喋不休的青蛙那樣嘮嘮叨叨。

其實奧爾葛籣很反感“偶然愛情”。“在我們這,”有一次他在絕望中寫信給她,“妓女們管這叫萬能鑰匙。”他還反感她愛喝酒——她經常暈乎乎地在酒吧軟墊長椅上啜泣,像演戲一樣,發帶歪到一邊。

奧爾葛籣曾帶波伏娃參觀自己的家。他住在一個破爛的小巷子裡,房間亂七八糟。但是波伏娃十分喜歡他住的地方,這可能和她天生厭惡奢侈有關,也有可能是愛屋及烏。

在他面前,她表現得很純情。她會在給他的信上印幾百個紅唇印,向他保證:“我會乖乖的聽話,我會洗碗、拖地,我會自己去買雞蛋和甜酒。如果沒有你的允許,我不會碰你的頭髮、面頰和肩膀……我永遠不會做你不准我做的事情。”

1947年7月,奧爾葛籣曾在書信中計畫當波伏娃再次來到美國時,自己將會向她求婚。但波伏娃的回信讓他意識到:婚姻對雙方來說意味著放棄對他們任何一人都是十分充實的世界。

1951年9月18日,波伏娃又去了紐約,順便看望了奧爾葛籣。面對冷卻了將近1年的感情,她心裡有點淡淡的哀愁,奧爾葛籣即將與前妻重婚,一切似乎都已經不能回頭了。

後來奧爾葛籣因心肌梗塞在家中猝然死去,享年72歲。他身邊保存了存放信件的那個鐵盒30多年,其中有當年波伏娃隨手送給他的兩朵小花,但早已變成幹花。

克勞德•朗茲曼是唯一曾與波伏娃共同生活過的男子。1952年他們兩人在一個雜誌研討會上相遇,當時他是無名的年輕記者。他請她去看電影,自認為已經太老、不會再談愛情的她流下眼淚,因為她已經44歲了,而他才20歲出頭。

他和她共同生活至1950年代末,先後在畢榭西路、維克多舒樂赫大道、蒙巴納斯公墓附近的公寓住過,此後還每週至少去看望她2次,直到她1986年去世。

在她的葬禮上,是他在靈柩前,在一群女權分子的噓聲中念完

========

==============

===================

波伏娃与萨特的“多配偶制婚姻”

讓-保羅·薩特與西蒙娜·德·波伏娃。(圖源網路)

“別人告訴我,這是等待薩特的女人之一”

“我1941年頭一次見到她時,”波伏娃的朋友、作家多明尼克·德桑蒂回憶自己初見波伏娃時的印象:“別人告訴我,這是等待薩特的女人之一。”

薩特一生豔遇不斷,波伏娃只能是其中之一。但是,波伏娃深知薩特對自己的價值——這個年輕的薩特,“就跟年輕的柏遼茲或年輕的歌德一樣”。波伏娃比誰都明白,自己不應是“等待薩特的女人之一”,而應該是“終身等待”薩特的唯一女人。

波伏娃在《回憶少女時代》中,曾提到:“命中註定能成為我丈夫的人,不能是有別於我的一類人,他既不能比我差,也不超出我許多,他保證我很好的生活,但不剝奪我的自主權。”婚姻是每個女子尋求的歸宿。但是,薩特對她說,不要結婚,我們簽個兩年為期的協議吧。

波伏娃果然同意。這份著名的協議,就像薩特的《存在與虛無》以及波伏娃的女性聖經《第二性》被人所提及。協議約法三章:雲遊四海,多配偶制,一切透明。簡單說,就是靈魂緊緊相依,身體可以自由,關係要透明。這份契約當時為期兩年,遵守則合,違約則離。雙方不得隱瞞任何私情,雙方分開後,保持通信聯繫,一日一信,如實講述。

雙方都遵守了這份契約,並將協議的保質期擴展為,一輩子。波伏娃終身沒有婚姻,也不生育。談到這個選擇,波伏娃說:對我而言,那是理所當然的。並不是我對養育小孩這件事本身感到厭惡。當我還很年輕,並憧憬著與表兄傑克締結一個布爾喬亞式的家庭時,我也許想要有小孩。但我與薩特的關係主要是建立在知性而非婚姻或家庭的基礎上,因此我從無生小孩的欲望。我並沒有特別的欲望去複製一個薩特。

從波伏娃與薩特相識的1929年起,一直到薩特1980年辭世,一起共度了51個春秋。1939年二戰爆發,薩特上了前線。在炮火的間隙裡,薩特忠於協定,每天都給他“親愛的迷人的海狸”寫情書,愛的氣息彌漫著這一對終身伴侶。

波伏娃則追隨著薩特耀眼的光芒。她曾經毫不隱諱這一點,並稱這種追隨經過了她自身的思考。因而,當薩特啟發波伏娃:“如果你是男的,你的成長經歷就跟現在完全不一樣,你應該進一步分析這個問題。”這句話成為奠定她一生成就的《第二性》寫作的一個動機。

1949年,《第二性》出版。這本書被譽為“有史以來討論婦女的最健全、最理智、最充滿智慧的一本書”,甚至被尊為西方婦女的聖經。波伏娃可以說一生都在強調女性在父權制的現代社會中的地位,女人應當“跟父親一樣擔負起夫妻間的物質和倫理責任”,應當有“自由的成年生活”,而不僅僅是承擔母親的功能,最根本的是:“人不是生來就是女人,而是後天造成的”。這些理論在當時可謂駭世驚俗,波伏娃也當之無愧地列入現代婦女運動最早的權威理論家。

20世紀下半期法國女性主義研究專家西爾維·沙波隆認為,在法國有整整一代女性知識份子追隨波伏娃,她們的研究和著述在很大程度上豐富了波伏娃的思想,並由此構築起一個新的研究領域,而我們今天正在受惠於這個體系。這個“後天造就的女人”,實現了自己的願望——一個自由的女人。如果說薩特是為了他的存在主義哲學而活著,那麼波伏娃則是以特立獨行的理論與實踐,為了“自由”而活著。正如她執拗地認為:我想要的是生活的一切。

“我試圖在這種關係中得到滿足,但我白費了力氣”

儘管有契約,但是,薩特的身邊從來不缺情人。他與他的無數情人之間公開而放肆的調情與熱戀,根據契約,波伏娃應該全部知曉。由此,她的內心是矛盾的。她一方面要篤信薩特對自己所說的,“我們之間的愛,是一種真正的愛”;另一方面,她必須承受他所說的,“如果我們能同時體驗一下其他意外的風流韻事,那也是件樂事。”——直至老年,波伏娃在回憶錄中也承認:“我試圖在這種關係中得到滿足,但我白費了力氣,我在其中從未感到過自在。”她的朋友們也否定了她在自傳《盛年》中稱自己對薩特的紛至遝來的情事,“沒有絲毫嫉妒的感覺”,在他們看來,這話才是真正的嫉妒了。

在薩特與波伏娃各自眾多的“偶然之愛”中,俄裔少女奧爾加顯得很特別,因為她是薩特與波伏瓦共同的情人。奧爾加十七歲那年,通過波伏娃認識了薩特。薩特被奧爾加的執拗與靈性所吸引,開始瘋狂的追求。奧爾加走進他們的生活,讓這段“三重奏”備受折磨。

薩特在“戰爭日記”中回憶道:“我對奧爾加的感情,就像一盞煤氣燈的火光,把我日常生活的渾渾噩噩一燒而空。我異常消瘦而激情萬分,不再尋求任何安慰。”他也憶及,“從1935年3月到1937年3月這兩年間,我因對奧爾加的感情和瘋狂而陷入了人生的最低點。”

波伏娃在回憶這段情感時說:“在這種三人的聚首中,我總感到受了雙重的損害,他們之間總有一種旖旎的氣氛,我則舍己投效,玉成其好,但我一想到這種三重奏長年累月持續下去,我就不寒而慄。”

這是段混亂的情感。奧爾加後來嫁給了薩特的學生博斯特,而波伏娃一開始就暗戀上博斯特,薩特又與奧爾加的妹妹塔尼婭開始一段情愛。波伏娃的自傳性小說《女賓》,演繹的是兩個女人和一個男人的性愛生活。她的小說從來都很真實。書的扉頁寫著:獻給奧爾加。這個女子在她心中有一定份量。

波伏娃的情事還在繼續。1938年7月,波伏娃在阿爾卑斯山腳下遠足時,她寫給薩特:“發生了一些我出發時完全沒有料到的快事——我和小博斯特已經同床共枕整整三天……我們一起度過田園牧歌式的白天和激情似火的夜晚。”

這年波伏娃30歲,被稱為薩特最聰明的學生博斯特,比她小8歲,長著褐色頭髮和綠色眼睛,迷戀黑格爾和拳擊。根據契約規定,波伏娃如實彙報了與博斯特的情愛細節。而薩特信守契約,接到信時很平靜,只是問波伏娃怎麼擠得出時間去看博斯特。

在2004年發表的波伏娃和博斯特《來往書信集》(1937至1940)中,可以看到波伏娃排山倒海的愛情。他們幾乎每天都在寫,訴說更多的是彼此的思念。“對你的思念把我的心都撕碎了”、“我想你都快想瘋了”、“我終於可以給你寫信了——我剛把薩特送到火車站”……而薩特也被告知,海狸和博斯特情投意合,得到情愛和性愛的雙重滿足,但這不影響她對薩特的情愛,也不影響博斯特對薩特的友情。

薩特收到信後,說自己很感動。他儘管一生有許多的狂蜂亂蝶,但是,他的性功能的單薄,也為眾人所知。因而,他寫信感謝博斯特使波伏娃得到雙重快樂,尤其是,她獲得了自己無法給予她的那種極大的性滿足。

波伏娃與博斯特的書信持續了不到三年,如同大多數的“偶然的愛情”,有執迷,有輕狂,無疾而終。

“我非常愛M,但我現在是和你在一起”

契約婚姻最大的危機,來自1945年薩特的美國情事。這年1月,薩特以記者身份隨團去美國,遇上了美國美女記者多洛萊斯(波伏娃在書中稱她為M),薩特瘋狂地追求她,並獲得了美人的芳心。這是與薩特相愛多年,第一次讓波伏娃感到焦慮以及擔憂的薩特的“偶然之愛”。“他們互有好感,相當的好感。”波伏娃感到了威脅。波伏娃問薩特:“坦率地說,你是愛M多點還是愛我?”薩特回答:“我非常愛M,但我現在是和你在一起。”

儘管如此,這年12月,回到巴黎的薩特依然無法遏制對美國情人的思念,再度飛往美國,並在那裡租了公寓,用以與多洛萊斯約會。

在《時勢的力量》中,波伏娃稱自己對薩特的這場有別於他的其他風流韻事的“偶然之愛”,絕望,迷惘。“我必須弄清楚自己的命運”。她把自己關在旅館房間,37歲的她沒有婚姻,無子無女,孤身一人,寫作成為她唯一的事業。孤獨與痛苦,使她繼續大量的創作,同時也使她經過陣痛,脫蛹而出。這一年,隨著《他人之血》、《吃閒飯的嘴》兩部作品的問世,以及評論雜誌《現代》的創辦,波伏娃作為一個獨立的作家,她在人類社會學、文學等許多領域贏得赫然讚譽。

1947年1月27日,波伏娃到美國作巡迴講座,終於見到了被薩特瘋狂愛戀的多洛萊斯。這個金髮美女,果然美麗魅惑,是無與倫比的尤物。其時,多洛萊斯正準備飛到巴黎見薩特。波伏娃的心一下子沉入深深的穀底。

2月,落寞的波伏娃去芝加哥,意外地邂逅高大的美國作家艾爾葛籣。在離開芝加哥去加州的火車上,她讀他的小說,並且開始他們一生中304封信件中的第一封。

富有戲劇性的愛情開始。波伏娃與薩特都在進行跨國之戀。艾爾葛籣與多洛萊斯,都以愛情的名義,走進20世紀兩顆耀眼的明星。

5月,久別薩特的波伏娃結束了美國的講座,準備回巴黎。但是薩特告訴她,最好能夠推遲回去,多洛萊斯喜歡巴黎,她想再呆上一陣。極度孤獨與莫名的感傷之下的波伏娃最終撥通了艾爾葛籣的電話。熱情的芝加哥情人,與她一起,在美國西海岸共度了生命中的一段浪漫時光。這個不擅於想像,總是以自傳性質寫小說的女人,在她的長篇小說《名士風流》中,將自己對艾爾葛籣深深的繾倦記錄其中:

突然,他不再那麼笨拙,也不再那麼正經。他的欲望把我全然改變成了另一個人。我早就失去了欲望,失去了肉體,如今我又擁有了乳房、肚子、性器官,重又擁有了肉體。我猶如麵包一樣富有營養,宛如土地一樣芬芳四溢。這一切都是多麼神奇,我竟沒想到去計算我的時光,去衡量我的歡樂。我僅知道當我們昏昏入睡時,耳邊已經響起了黎明時微微的啁啾聲……

肉欲與愛情,讓這對跨國情人瘋狂而激情。但是波伏娃無法放下薩特。這一生,她聽命於薩特的召喚。當她告別艾爾葛籣,離開芝加哥,回到了巴黎,發現薩特的情人多洛萊斯並未離開,正與薩特住在一起,情意綿綿,巨大的失落與哀傷,包圍了波伏娃。波伏娃只好住到了巴黎鄉下的一家旅館裡,與薩特約會。

我們想像此刻波伏娃的心情。波伏娃是個極其理性與冷靜的女子。她不會輕易地被擊毀,這也是她與薩特綿亙一生的契約之所以延續的重要原因。儘管這個夏天,她將鄉間盛開的風鈴草花寄給艾爾葛籣,表示自己無法抑制的思念,而事實上,她比誰都清楚,薩特就是自己一生的伴侶,她無法脫離他獨立存在,而他也會回到她身邊。

只是,芝加哥情人艾爾葛籣無法接受這份“無法在一起”的情愛。這年9月,當波伏娃再次從巴黎飛到芝加哥,狂熱的愛戀中,艾爾葛籣送她訂婚戒指,希望她留下,結婚,定居芝加哥。沒過幾天,波伏娃突然丟下了艾爾葛籣提前返回法國——因為大洋彼岸的薩特在召喚,他希望波伏娃回來幫自己修改他的一本哲學書稿。波伏娃對驚愕的艾爾葛籣說:“不管是你,還是我的生活,或者我自己的作品,什麼都不在薩特作品之上。”——這是一切的根本。只是,她回到巴黎,在那兒遇到的是薩特已和他的輪流情人度假去了。

“我不能用一生去等待只能陪伴我幾個月的女人。”艾爾葛籣決定與她分手。他也極其反感波伏娃所說的“偶然的愛情”。“在我們這裡,妓女們才會如此。”他在另一封信中則寫道:“手臂再溫暖,當它遠在大洋彼岸的時候,它就不再是溫暖的了。”

波伏娃則徒勞地向他保證,對方是自己“唯一的愛情”,她在情書中甚至稱他為“我親愛的丈夫”,說自己是他“永遠的妻子”。她很純情地告訴他:“我會乖乖的,聽話,我會洗碗,拖地,我會自己去買雞蛋和甜酒,如果沒有你的允許,我不會碰你的頭髮、面頰和肩膀……我永遠不會做你不准我做的事情。”如此熾烈的表白,薩特也不曾聽過。

然而,不管愛情如何擊中她,波伏娃總有更高的理性堅守了這份契約。寫作,尤其是在薩特身邊寫作,以“自由愛侶”的理想姿勢,這是波伏娃一生不可動搖的選擇。自從1929年以來,薩特與波伏娃的名字就緊緊相連。薩特《存在與虛無》的出版,在當時引起極大轟動,薩特對波伏娃在思想、文學領域所起的作用更是至為重要。從本質上說,波伏娃在薩特的私人生活和文學活動等方面密不可分。——相比婚姻,他們兩人更看重的是,自由,以及寫作所代表的生存價值,這才是這份“必然之愛“的唯一答案。

1951年秋天,波伏娃再次到美國看望艾爾葛籣。艾爾葛籣正和前妻重婚。波伏娃心灰意冷,回到巴黎。

在《名士風流》中,波伏娃提到分手的原因:

“如果我留下來,您會繼續愛我嗎?”——“再問也是枉然,因為問題正是我沒有留下來。”

“一個40歲的人仍有許多歲月要度過”

1952年,波伏瓦四十四歲,結束了跨國之戀,這個女人疲憊,孤獨。6月的一天,她意外地接到比她小17歲的朗茲曼的電話:“我想請你看電影。”經歷了幾場廢墟般的愛情,波伏娃掛上電話,居然眼淚奪眶而出。

如她的《第二性》所說,“一個40歲的人仍有許多歲月要度過。”朗茲曼是《現代》雜誌的記者,波伏娃覺得他很像“年輕時候的薩特”。波伏娃此時已經聲名大振,並站到了20世紀思想界的閃亮位置。但是,朗茲曼說:“我從未覺得自己是與一名偶像在一起生活。她有趣,快活,是真正的女人,完全的女人。”

朗茲曼是波伏娃唯一共同生活過的男子。哪怕薩特,他與波伏娃也只是在巴黎的旅店裡租了樓上樓下的房間,定期地住在一起,很快又分開。波伏娃一定深深喜歡這個年輕的男子,他們住在巴黎畢榭西路的小公寓,後來又搬入波伏娃用榮獲龔古爾獎的小說《名士風流》版稅買的維克多舒樂赫大道的新居,那裡有綠地與花園,他們一起生活。

6年後,波伏娃50歲,朗茲曼和她分手。波伏娃平靜地接受這一切。他們曾一起在歐洲旅行,一同寫作。她也曾站在巴黎機場,深情等待他訪問莫斯科回來。年齡與衰老是不可避免的事。到時候了。

此後,他每週來看望她兩次,直至波伏娃離世。

對於波伏娃來說,與奧爾加、博斯特的愛,成就了她一生的處女作《女賓》。至於與美國作家艾爾葛籣的愛,在她的《名士風流》以及回憶錄《盛年》中到處可見。然而,對於艾爾葛籣來說,這些美好的過往與私情,竟然被“厚顏無恥”地公開發表(甚至包括艾爾葛籣寫給波伏娃的信件段落),他無法忍受。事實上,當他72歲時在一個記者面前回憶此事,依然怒不可遏。——她無視他的感受,直至生命的終老,他都很難原諒她。

1981年,艾爾葛籣孤身一人,在芝加哥心臟病復發去世。他的身邊卻有個開著的鐵盒,裡面竟是那兩朵乾枯的來自法蘭西大陸的風鈴草花和一大堆信件。那個遙遠的法蘭西的夏季。無法知道他對這個女人的情感。

薩特生命的最後10年中,身體很差。1971年薩特第一次中風,1973年舊病復發。從那時起,波伏娃減少了自己的寫作,每天照顧他的生活。

關於波伏娃與薩特的關係,薩特在晚年的表述是:“大部分情形下,我和波伏娃之間的關係是最重要的,而且也一直都是如此。我和其他女人之間的關係,則是屬於次要的層次。”“和波伏娃在一起是生命的全部。”

正如波伏娃的養女希爾維所說:“不是因為波伏娃選擇了薩特而使她變成西蒙·波伏娃,而是因為她是西蒙·波伏娃,她才選擇了薩特。”

波伏娃一生執迷於愛,她是一個對精神與欲望的放縱交織有著極致追求的女性。波伏娃的偉大,從她的情感軌跡而言,在於她聽命於最初的選擇,此後終其一生,特立獨行,實踐和追隨了自己的理想。在肉欲與情愛的多重選擇中,波伏娃與薩特身邊都有許多美麗的誘惑,但是,最終,他們都視對方為不可替代的唯一,並成就了彼此的輝煌。這是20世紀不同凡響的一對“終身伴侶”,也是追求自我與自由精神的意味深長的一對伴侶。

1986年4月14日,波伏娃去世後,和薩特合葬在巴黎蒙帕納斯公墓。她的手指,戴著一枚戒指,來自艾爾葛籣。或許,她真的愛過他。

她在回憶錄中寫道:

回顧我的過去,還沒有一個人值得我羡慕。